I. ВВЕДЕНИЕ

В каждом из своих проявлений фольклор подобен из раза в раз переписываемой картине с бесчисленным множеством слоев, наложенных друг на друга, определяющих и видоизменяющих один другой: каждый новый взмах кисти, спровоцированный внутренним побуждением и внешними обстоятельствами, включается в матрицу уже намеченной системы, оказывается под давлением её требований и правил – диктуемой изнутри сложившейся от всех этих многочисленных манипуляций традиции.

СЛОЖНОСТЬ

Фольклор, по своему происхождению коллективный, в отличие, скажем, от литературного произведения, – как, впрочем, и от любого другого произведения индивидуального искусства, – пребывает, по чуткому замечанию В. Проппа, «в постоянном движении и изменении»[1], непрерывен, как и самый исторический ход. Проиллюстрировать это качество фольклорной традиции можно на примере развития былинного эпоса:

Любая былина относится не к одному году и не к одному десятилетию, а ко всем тем столетиям, в течение которых она создавалась, жила, шлифовалась, совершенствовалась или отмирала, вплоть до наших дней <…> Из этого следует, что вопрос о том, возникла ли та или иная былина в XII, XIII или любом другом веке, по существу, как указывалось, может оказаться неправильно поставленным; если изучать былину по ее отдельным слагаемым, то может получиться произвольное количество решений, так как отдельные слагаемые могут относиться к разным эпохам

– пишет В. Пропп[2].

Являясь в той же самой точке, с которой начинается обозримая история человечества, представляя собой исходную форму духовной культуры, во многом определяющей иные последующие её образования, – тот самый панфольклор, исчерпывающий культурную систему исключительно устной первобытности, как его определял Е. А. Костюхин[3] – фольклор подстать всему движению времени усложняется, впитывает влияния и воздействия сменяющих друг друга в борьбе эпох. Тем самым слагается летопись мировоззрения народов, изображаемая не статично, не как раз заданная конфигурация, но в динамике переживаемых им от внешних и внутренних необходимостей трансформаций и метаморфоз.

При всей устойчивости народной традиции, парадигма фольклора (все его роды и виды; сюжеты и персонажи; формы исполнения и отдельные тропы, и т.д.) в действительности крайне подвижна. Каждый её сегмент означает не только актуальное его содержание в пределах некоторого текста, но сразу всё возможное содержание, сообщенное ему его собственным временным течением. Это обстоятельство проливает свет на глубину, многослойность и неоднозначность всего того, что мы находим в мифологических представлениях и фольклоре, в частности, системы половых образов как в народном творчестве, так и в официальной культуре, наследующей фольклорной традиции. В нашем случае это важно постольку, поскольку позволяет детализировать механизм выработки образа роковой женщины, набор и комбинация характеристик которого, по нашему мнению, в своём происхождении принадлежат фольклору.

КОРНИ

Первоначально следует указать на то, что образность полов в фольклоре происходит из трактовки половых отношений, которые в первобытные времена, в период общинно-родового уклада составляли организующий фундамент общества, следовательно, воздействовали на восприятие человеком окружающего мира, на его миропонимание, выступая, тем самым, влияющим контекстом для большого числа древнейших фольклорных образований, некоторое историческое мировоззрение обязательно выражающих. Известно огромное значение, также лежащее у истоков творческой народной традиции, какое «родовой» человек, согласно своим представлениям, придавал окружающим его природным процессам, понимаемым им тогда в мифологическом ключе, в мистическом смысле прямого (не метафорического, не отвлеченного) одушевления и даже «очеловечивания» явлений природы. Так, Дж. Фрэзер, автор комплексного исследования «Золотая ветвь», пишет:

Из рассмотрения европейских весенних и летних праздников мы можем сделать вывод, что наши грубые предки персонифицировали силы растительного мира в виде существ мужского и женского пола и, в соответствии с принципом гомеопатической, или имитативной, магии, пытались ускорить рост деревьев и растений тем, что представляли свадьбу лесных божеств в образе Короля или Королевы Мая, Жениха и Невесты Троицы и т.д.[4]

Из приведенного примера видно, что общие мировоззренческие вопросы об устройстве мироздания в фольклорном процессе соседствуют с вопросами половых отношений, даже во многом обуславливаются ими. Это же обнаруживается и в явлениях языка – в образовании и бытовании грамматического рода. Этнограф Э. Б. Тайлор пишет:

Различие грамматического рода есть процесс, тесно связанный с образованием мифа <...> В латинском языке не только homo (мужчина) и femina (женщина) естественно причислены к мужскому и женскому роду, но и такие слова, как pes (нога) и gladius (меч) – мужского рода, biga (парная колесница) и navis (лодка) – женского, и то же различие проведено между такими абстракциями, как honor (честь) и tides (вера). Таким образом, бесполые предметы и идеи классифицируются как мужские и женские, несмотря на то что был принят еще другой, средний, или «ни тот ни другой» род, что может отчасти быть объяснено тем, что этот последний род возник позже и что индоевропейские языки имели первоначально только мужской и женский род, как это осталось до сих пор в еврейском языке. <…> Язык всегда делает замечательно меткое различие между сильным и слабым, суровым и мягким, грубым и нежным, когда противопоставляет их как мужское и женское. Нетрудно понять даже такие вымыслы, какие, по описанию Пиетро делла Балле, существовали у средневековых персов, которые на практике различали мужское и женское, т. е. сильное и нежное, даже в таких вещах, как пища и одежда, воздух и вода, и которым соответственно назначалось то или другое применение. Особенно сильно и ясно выражаются в этом отношении даяки на Борнео, которые говорят о сильном ливне: «Уитан ачай са!» – «Мужчина дождь этот!» Как ни трудно решить, насколько предметы и мысли классифицировались в речи как мужские и женские вследствие того, что были олицетворены, и насколько они олицетворялись в силу того, что их классифицировали как мужские и женские, но, во всяком случае, очевидно, что оба эти процесса совпадают и содействуют друг другу[5].

Показательно в этом смысле и предание о сотворении мира полинезийского народа маори, повествующее о борьбе детей – малых богов – прильнувших друг к другу творцов мира Ранге, Неба, и Папы, Земли, разъединенных впоследствии:

Вплоть до настоящего времени беспредельное Небо всегда оставалось в разлуке со своей супругой Землей. Но обоюдная любовь их не прекращается; теплые мягкие вздохи ее любящего сердца и поныне возносятся к нему, поднимаются от лесистых гор и долин, и люди называют их туманами. А беспредельное Небо, тоскуя в долгие ночи в разлуке со своей возлюбленной, часто проливает слезы на ее грудь, и люди, видя их, называют их каплями росы[6].

Эту же мысль подтверждают и другие конкретные источники.

Фрэнк Чейни Пейл, «Добрыня и Маринка», 1916

Древнейший пласт текстов народного творчества составляют чрезвычайно распространенные в мировой фольклорной традиции сюжеты о сватовстве, которые отражают как половые отношения и соответствующее им социальное устройство, так и понимание народом общественного и природного миропорядков – т.е. космогонию, тесно связанную, как видно, с проблематикой полов. Содержательную структуру таких сюжетов можно наглядно проиллюстрировать на примере древней якутской песни «Могучий Эр-Соготох», общее сюжетное движение которой – борьба мужчины за женщину, – воплощается в упорядоченном космосе мифологических представлений: герой эр Соготох, исполняя волю небесных сил, отправляется в далекую страну в поисках кузнеца, обязанному выковать ему оружие и доспехи, «платой» за которые становится дочь демонического железного старика; позднее под влиянием все тех же небесных сил эр Соготох, преодолевая различные препоны, борясь с хозяином огненного моря, отыскивает жену в ином мире и себе, затем – вторично спасает её на этот раз от владельца ледовитого моря. Те же подвиги в поисках жены совершает и его собственный сын.

Наследование более поздними эпическими текстами мотива сватовства как мотива сказочного (и всего сопутствующего комплекса сказочных атрибутов вроде «тридесятого королевства», сложных задач, волшебных помощников и проч.), но сравнительно более архаичного, восходящего к мифологическим представлениям, подтверждает особое значение половых отношений в контексте фольклорного процесса.

Это положение подкрепляется ещё и другим. Древнейшими и важнейшими традиционными обрядами в мировой культуре являются похороны и свадьба. Идейно и на практике они, однако, предельно связаны. Это обстоятельство демонстрирует, например, исследовательница О. Фрейденберг применительно к римской свадебной обрядности:

Свадьба – типичное изображение на саркофагах; брачные боги – боги смерти; похоронная процессия и свадебная процессия одинаковы; невесту приводят ночью при факелах, брачная постель уподоблена смертному ложу, и шествие вокруг алтаря аналогично погребальным обрядам[7].

Связь этих обрядовых комплексов манифестирует фольклорный процесс и куда более наглядно: скажем, традиция русских причитаний включена как в похоронную, так и в свадебную обрядности; они часто формально и содержательно соотнесены.

Так, мы вновь хотя бы и на других примерах наблюдаем фундаментальную зависимость и неразрывную взаимосвязь вопросов жизни и смерти, миграции и обновления души, сотворения мира, напрямую отражающих космогоническую систему, с вопросами полов и их отношений.

Проблематика половых отношений, выражаясь в фольклоре, отражающем некоторое миропонимание, обнаруживает соответственно различную интерпретацию в зависимости от обусловленного эпохой мировоззрения. Разную характеристику, необходимо вмещающую в себя определенные подвижные космогонические соображения, приобретают и включенные в эти отношения полы.

Древнейшему периоду матриархального общественного уклада была свойственна сакрализация женщины-созидательницы рода, всесильной жрицы, тесно связанной с непрозрачными, достаточно не ясными силами сверхъестественного мира, – могущих как устроить порядок, так и расстроить его, – принимавшей в народной фантазии форму безмужней чудесно рождающей матери. Например, уже упомянутый Дж. Фрэзер отмечает, что в рамках верований древних германцев женщины почитались священными и народ часто обращался к ним как к оракулам.

Подобное раннее значение женщины в фольклоре подчеркивал и Ф. Буслаев, указывающий на распространённость «величавых» женских типов:

Это героини воинственные; как богатыри, ездят они на конях и раскидывают себе в поле палатку для отдыха от воинских подвигов. Отлично владеют оружием и особенно метко стреляют из лука. Многие из них отличаются непомерною силою. С физическими качествами великанов и старших богатырей соединяют они вещую силу слова, дар предвидения и премудрости[8].

В рамках меняющейся догосударственной мировоззренческой парадигмы вследствие движения истории (совершенствования форм жизнедеятельности общества в период выделения моногамной семьи патриархального типа) силы иного мира, –способные как помочь, так и навредить человеку, пребывавшему некогда в непрерывной зависимости от их изменчивой воли, – к которым относилась и женщина, часто «добываемая» за пределами рода, на «иной земле», ещё рассматривались реальными, но теперь – менее всесильными, куда скорее даже равными человеку «здешнего» мира, теперь активно участвующему в событиях иномирия.

Женщина этого этапа, сохраняющая связь с иномирием, поддерживает и здесь в некотором роде своё сакральное значение, выступая теперь благой целью и достижением – результатом совершаемого за границей сакрального подвига, сообщающим женскому образу характеристику священности.

Внутренний смысловой конфликт священной женщины иномирия, в котором и над силами которого совершается подвиг, характерный для этого этапа, нашел своё разрешение в распространенном мотиве утрачивания девушкой мифической силы в результате бракосочетания:

Особенно блистает своими героическими качествами девица, еще не познавшая мужа; но, вышедши замуж, часто теряет она свои сверхъестественные силы и становится обыкновенною смертною. В своей девственной гордости она признает себе мужем только того, кто победит ее в воинском поединке. И теперь, в свадебных причитаниях, невеста, оплакивая свою девичью красоту, вместе с нею оплакивает и девичью волю, которую, по народному обряду, жених с своею дружиною покоряет себе вооруженною рукою.

– пишет на этот счет Ф. Буслаев.

И.Е. Репин, «Садко», 1876

Итак, исходно амбивалентный (как и иной мир, с которым женщина связывается) женский образ был сакрализован – или в более ранней матриархальной форме мифической Матери рода, сообщающейся в качестве своеобразного демиурга с капризным сверхъестественным миром, или в более позднем представлении о Жене, инерционно сохраняющей в памяти потенцию сакрального, – отвоеванного у приобретающего все более враждебное качество иномирия священного начала патриархальной семьи. Здесь, в этих двух типах, обнаруживается мифологически позитивная оценка фигуры женщины, обязанная подвижной категории сакрального.

Однако в точке борьбы матриархального и патриархального мировоззрений, сопутствующей образованию типа Жены, вкупе с изменяющимся миропониманием, на женщину падает тень естественных опасений, приписываемых потустороннему миру и его обитателям, которым человек, способный на иномирный подвиг, на победу над сверхъестественными силами, начинает противопоставлять себя.

Так, Дж. Фрэзер пишет:

Существует также поверье, что вернувшийся из путешествия человек может быть заражен от общения с иноплеменниками зловредной магией… В некоторых районах Западной Африки, когда человек после долгой отлучки возвращается домой, прежде чем получить разрешение войти к жене, он должен омыться особой жидкостью, чтобы обезвредить магические чары, которыми женщина другого племени могла опутать его во время отлучки и которые от него могут перейти к женщинам селения[9].

Развитие мифологических представлений о сверхъестественных силах ввиду исторически обусловленного совершенствования миропонимания, происходящего с течением времени изменения космогонических представлений, т.е. происходящая десакрализация иномирия с одной стороны, с другой – нарастающий конфликт патриархального и матриархального форм мировоззрений, определили выработку подозрительного взгляда на женщину – теперь вызывающую опасения представительницу все более угрожающего иного мира, с рождением государства окончательно ставшего враждебным. Именно здесь обнаруживаются искомые корни неоднозначного фольклорного образа la femme fatale.

II. ЕДИНООБРАЗИЕ

Широко распространенный в мировой культуре образ роковой женщины имеет богатую историю и противоречивое, подстать ему самому, происхождение. Прежде, чем переходить к этому образу, – во-первых, его проблематике и содержанию, во-вторых – проявлениям в материале отечественного фольклора, – необходимо прояснить дальнейший принцип рассуждения.

Фольклор воплощает собой микрокосм культурного процесса, оседает во всей «паутине» его новообразований, во многом обуславливая её. Такое особенное значение фольклора подчеркивает и научная традиция.

Народная поэзия, стоя вне личного произвола, представляет в наибольшей правильности и чистоте, во всей первобытности, самые существенные свойства поэтического творчества. Сверх того, не надобно забывать, что, по самому акту творчества, произведение отдельного поэта эпохи образованной состоит вовсе не в противоположности с народною поэзиею, но в некотором её подчинении <…> Именно в этот-то отношении заслуживает особенного внимания давно известная эстетикам мысль, что на эпическом основываются прочие виды поэтических произведений.

– писал на этот счет Ф. Буслаев[10].

Также и В. Пропп оценивает, например, литературу как «родившуюся из фольклора»[11]. В этой связи нет необходимости в избыточном освещении истории образа la femme fatale в официальной культуре (для него понадобился бы ряд самостоятельных исследований и заметок, которых, надо сказать, в информационном и образовательном пространствах достаточно) – возможно ограничиться только минимумом характеризации в тон общего фольклористического размышления.

Возникновение образа роковой женщины, по мнению исследовательницы З. Лурье, приходится на развернувшийся во второй половине XIX в. французский культурный процесс – на эпоху декаданса и духовной невротизации, искусство которой представляло собой фрейдистскую попытку «уравновесить за счет эстетического наслаждения невротический ужас мужчины перед женщиной»[12]. Именно здесь, в точке разнонаправленных тенденций, экономических, социальных, политических и культурных противоречий этот образ приобретает полнокровное выражение.

Гюстав Моро, «Саломея, танцующая перед Иродом», 1876

Однако куда вернее в свете всего вышесказанного будет говорить не о возникновении или создании сызнова этого образа, а об ожидаемой актуализации его в виде перевода уже сформировавшейся в народном традиции образной системы со всей присущей ей внутренней содержательной проблематикой в плоскость официальной культуры и её сравнительно нового, требующего аутентичных внешних форм и прочтений, исторического контекста. Отсюда происходит сложность библейского образа Саломеи, из-за танца которой, согласно новозаветному тексту, был казнен Иоанн Креститель, – ключевого варианта роковой женщины на Западе в описываемый период, называемый некоторыми исследователями «Эрой Саломеи».

Коренной перелом эпох, сопровождавшийся социальной нестабильностью; подогреваемая феминистским движением смена форм половых отношений в связи, в частности, с выработкой нового экономического типа «искусственной» женщины, приходящей на смену традиционным матери и жене; изменение культурно-мировоззренческой парадигмы западного человека, вызванное вниманием к культуре Востока, обострившим ревизионистский интерес к его собственной традиции – все это выступило комплексом обстоятельств, благоприятствующим, с одной стороны, «вспоминанию» бытовавших народных образов роковой женщины, возникших, как видно, в схожих условиях фольклорного процесса, с другой – контекстуально новому их прочтению, способствующему выработке новых внешних форм при реальном сохранении народно-традиционного внутреннего содержания.

Так, очередное обращение западной культуры к библейской традиции на деле сопровождалось масштабными авторскими размышлениями на предмет народного фольклора и классической мифологии: роковая Саломея прецедентно является в 1847 г. в поэме Г. Гейне «Атта Тролль», выводящей «образы трех роковых женщин, летящих по небу в сонме призраков: Дианы, феи Абунды и Иродиады (последняя, что довольно характерно для западной культуры, здесь сливается с образом Саломеи). <…> Три героини отражают три стороны романтизма: увлечение классической мифологией, народным фольклором и древней «восточной» историей», – пишет З. Лурье.

Другой пример, иллюстрирующий решающее значение и многогранность выраженных в образе Саломеи фольклорных мотивов, можно взять у французского художника Гюстава Моро, известного такими полотнами, как «Саломея в тронном зале», «Саломея, танцующая перед Иродом», «Видение», и т.д. З. Лурье так описывает его опыт обращения к этому образу:

Он создает вымышленный декоративный образ Востока с его напряжением страстей, таинственными богами, вспышками света в полутьме и сиянием драгоценных камней. Саломея исполняет свой танец в помещениях, напоминающих одновременно готическую и мусульманскую храмовую архитектуру; ее одежда – финикийская, прическа сделана на манер карфагенской жрицы Саламбо из одноименного романа Г. Флобера <…> Она же выступает жрицей Великой богини: узоры на ее теле (лотос и два открытых глаза, символы чистоты, провидения и мудрости, – на груди; голова Медузы Горгоны, окруженная змеями, — на животе и бедрах) и браслет с изображением мужских голов на картинах «Татуированная Саломея» и «Саломея, танцующая перед Иродом» соответственно указывают на ее принадлежность к культу сирийской Астарты (которую в это время смешивали с фригийской Кибелой», а также – «Г. Моро изучает восточные культы и создает новую священную мифологию.

Последняя, очевидно, имеет собирательный характер, во многом восходя к народной традиции.

Схожесть исторических условий, приведшая к задействованию в культуре подобных друг другу образов, притом прозрачно связанных, явно наследующих один другому, позволяет говорить о реальной одинарности образа, только переживающем новый виток развития – поступательно-эволюционного или диалектически-конфликтного, – и усложнения в ином историко-культурном контексте. Иначе говоря, культурный процесс во Франции в названный период скорее произвел номинацию уже существующей в рамках системы фольклорных типажей образной комбинации характеристик, чем сам эту комбинацию организовал и выразил. Этот феномен относится к тайлоровским «пережиткам», для которых вообще характерно периодическое «всплывание» и «оживание» в благоприятствующем тому культурном контексте.

Именно этим обстоятельством объясняется факт обращения официальной культуры ко вполне сложившимся образам восточной библейской традиции, народного фольклора и классической мифологии: неспроста, как кажется, наименование образа роковой женщины произошло под знаменем Саломеи, а не какой-нибудь решительно новой, заново произведенной женской фигуры.

Своеобразную закономерность тенденции вспоминания образа роковой женщины, провоцируемой синонимичными обстоятельствами, подтверждают и другие резко разновременные примеры из различных областей мировой культуры.

Так, В. Пропп считает, что в период складывания русской былинной традиции, которому способствовало происходившее в сложных исторических обстоятельствах формирование нового типа государственного национально-культурного мировоззрения, соответственно конфликтующего с догосударственной мировоззренческой парадигмой, прослеживается и духовная переоценка мотива сватовства, образа семьи, следовательно, и женской образности:

С созданием государства все интересы и вся борьба народа посвящаются этому земному царству людей, иное царство исчезает из сознания людей как реальность. Но это исчезновение происходит не сразу и не без борьбы. Эпос отражает эту борьбу. Иное царство становится поэтическим выражением отвратительного, нечистого, недостойного русского человека мира. Соответственно герой уже не отправляется в иные миры искать себе невесту. Она, выходец из царства смерти и мрака, сама является из этого мира, чтобы предложить себя герою в жены и тем увлечь его в царство смерти. Из борьбы за невесту сватовство и женитьба в русском эпосе превращается в борьбу против невесты[13].

Образ потенциально или реально враждебной невесты, в более ранних её формах угрожавшей мужчине и его порядку различного рода премудростями и колдовством, в более поздних – бытовыми изменами и предательствами, фактически полностью исчерпывает привычное содержание типажа la femme fatale.

Рита Хейворт в фильме «Гильда» (1946)

Возьмем и кардинально иной, однако предельно характерный пример на этот раз из истории кинематографа, а именно – американского послевоенного нуарного кино. Оформлению в нём образа роковой женщины во многом способствовал напряженный исторический контекст. Пережитая «Великая депрессия» подготовила слом мировоззренческой парадигмы, произошедший ввиду потрясений Второй мировой войны. Самый период в его влиянии на культуру и, в частности, кинематограф британский режиссер Джон Хаусман охарактеризовал так: «Выглядит так, будто бы американский народ, отвернувшись от потрясений войны, боится обнаружить свои собственные проблемы и болезненные ситуации, что коренятся в национальной жизни». Переосмыслению подверглась и система половых отношений, на что оказала влияние, например, военная мобилизация, коснувшаяся как мужчин, так и женщин. Исследователь А. Васильченко пишет:

Если составлять таблицы политических и культурных параллелей, то можно обнаружить два момента: во-первых, нуар получает развитие в Голливуде с момента вступления США во Вторую мировую войну; во-вторых, именно в это время в американском кинематографе появляется фигура «роковой женщины». Это не может быть случайным совпадением. Нуар и «роковая красотка» связаны с политикой через изменение системы социально-половых ролей, через вызванную войной трансформацию общества[14].

Другим важным обстоятельством явления американской экранной фигуры роковой женщины выступило её французское происхождение, – кинематографическая «черная» серия все же началась во Франции, – наследующее, в свою очередь, вышеописанным декадентским культурным тенденциям XIX в., определившим «имянаречение» образа la femme fatale. Речь идет о понимании «черных» фильмов в смысле репрезентации «кризиса своей эпохи, своеобразной версии декаданса в XX веке»[15], – как описывается феномен нуара в кинокритических публикациях в сети.

В частности, можно встретить и такие сравнения:

Декадентская чувствительность проявляется в маниакальном внимании нуара к деталям, в фетишистской страсти к объектам, к артифицированному, неживому миру предметов <…> Литературные источники подобных фетишистских описаний кроются все в той же эпохе декаданса, в прозе, например, Оскара Уайльда, способного страницами описывать интерьер замка принцессы и строящего сравнения по принципу уподобления живого неживому, возвышая тем самым искусственные мертвые материи над живыми…

Таким образом, в аналогичных обстоятельствах конфликтного преобразования общественного устройства, борьбы мировоззрений и полов, вырабатывается, выплывая из традиции, на деле глубоко фольклорный единый образ «темной леди» – свободолюбивой носительницы воинственной сексуальности, отказывающейся «быть подчиненной мужчине, что рассматривается как угроза бытийственности мужского мира»[16].

III. ИНИЦИАЦИЯ И СМЫСЛ

Смутьянка-обольстительница, пользующаяся сексуальностью как оружием, своевольно манипулирующая мужскими страстями, расчётливая отравительница и волнующая предательница, способная вдохновить и впечатлить, унизить и оскопить – образ la femme fatale многослоен в попытках представления как его внешнего описательного содержания, так и тем более внутреннего, отражающего весь объем культурно-исторических рефлексий – время его жизни и развития в культуре…

И тем не менее фольклорное происхождение этого образа, черпаемое из начала истории, позволяет расшифровать если не весь, то большую часть коренного комплекса его характеристик и, с другой стороны, оправданно раскрыть в рамках этого комплекса некоторые сюжеты отечественного народной традиции.

КЛЮЧ К ШИФРУ

В сущности, почти все сказки построены на сексуальной основе, поскольку во всех них имеются налицо брак и брачные отношения как основной двигатель динамики сказочного сюжета. Сказка сексуальна – но чужда эротики, таково общее впечатление наблюдающего её.

– писал фольклорист А. И. Никифоров[17].

То, что верно относительно древнейшего пласта фольклора – сказки, – генеалогически оправданно, как это было продемонстрировано в предшествующих частях, и в отношении иных наслоений творческой народной традиции. Обстоятельство, выводящее сексуальный элемент фольклорного процесса если не на решающее (о чем в своё время ещё будет сказано, ибо он, этот процесс, многосложен и неоднозначен), то во всяком случае на видное место, позволяет вплотную подойти к расшифровке фольклорного по своему происхождению образа роковой женщины как образа, отражающего некоторую историческую трактовку сексуальности пола.

Итак, половая образность, значит, и образ женщины происходят из интерпретации сексуальности пола, понимаемой как общественный способ его бытования, т.е. в смысле половой социальности, проявляющейся в рамках некоторой исторической гендерной системы – в определенных временем отношениях между полами. Трактуемая так сексуальность определяет содержание женской образности и характер её представления. Например, восприятие женщины как сверхъестественной основательницы рода восходит к материнской роли, сообщающей ей руководящее положение в родовом матриархальном обществе:

Ряд соображений и материалов приводит к заключению, что человек не всегда понимал роль мужчины при зачатии. Создательницей рода считалась только женщина. Такое представление тесно связано с матриархатом. Значение женщины основано на ее производственной функции деторождения.

– пишет на этот счет В. Пропп[18].

Как указывалось ранее, проблематика половых отношений теснейшим образом связана с космогоническими представлениями. Это же иллюстрирует описанное нами вкратце история: в период родового уклада взаимодействие полов определяло его организацию, следовательно, оказывало прямое влияние на мировоззрение эпохи – самый принцип постижения закономерностей действительности, во многом диктуемый общественным устройством. Если это предположение верно, тогда, вспоминая о том, что фольклор непрерывен, – в нем ничего не пропадает бесследно, но употребляется в качестве основы для последующих форм и сюжетов, – мы можем сказать, что все то, что было рождено этим мировоззрение, что легло у основания фольклорного процесса, неизбежно сохраняет свои мировоззренческие пометы в дальнейшем развитии. Отсюда ясным кажется приведенное выше заключение А. И. Никифорова о сексуальности сказки.

Пример с другой стороны: природные процессы в народной культуре часто интерпретируются в ключе аналогии ко взаимодействию полов и выражению половой сексуальности. Так, комментируя распространенные в мировой традиции представления о связи зачатия с приобщением женщины к природе (через съеденный плод и т.п.) Л. Штернберг пишет:

Самое главное свойство растений вообще и культа деревьев в частности, вызывающее к ним поклонение, это — необычайная сила их плодовитости. Нечего говорить, что никакое животное не может сравниться по плодовитости с деревом, на котором тысячи плодов, рассматриваемых, как дети этого дерева[19].

Другой пример из книги Б. Л. Богаевского «Земледельческая религия Афин»:

Изменения, происходившие в земле, в результате которых земледелец получал урожай, он рассматривал как явление женского организма земли. Земледелец понимал урожай как рождение разрешившейся от бремени земли и видел в нем характерное и важное явление. Внимание греческого земледельца, как и земледельца любой страны, привлекали прежде всего производительные силы земли[20].

Или более конкретно на примере русской аграрной обрядности:

Мы уже видели, что плодовитость животных в шествии с козой пытались путем совершения обрядов, которым приписывалось заклинательное значение, передать земле. То же мышление приводит к представлению, что человеческая плодовитость и плодородие земли стоят в самой тесной связи. О том, как силу земли через посредство растений пытались использовать для рождаемости, мы говорили при рассмотрении некоторых масленичных и троичных обрядов. Но еще сильнее выражена обратная связь: человеческая плодовитость и все, что с ней связано, стимулирует силы земли и заставляет ее дать урожай[21].

Так в тесном контакте с проблематикой половых отношений вырабатывалась меняющаяся со временем космогоническая система, интерпретирующая общественный и природный миропорядки, в частности, конечно, и самые отношения полов. Следует обозначить и иное обстоятельство с обратной стороны – тесную связь космогонического мифа и санкционируемой им церемонии, составляющих решающую причину организации социума:

Священные мифы, которые не должны быть известны женщинам, относятся главным образом к космогонии и в особенности к установлению церемонии посвящения[22].

Последнее замечание находит свою иллюстрацию в следующем, хотя бы и избыточно развернутом, примере, относящемся к тотемической культуре туземцев караджери (Западная Австралия):

Церемония раковин была установлена в период «бугари» Дзуи (порода воробьев), который вместе с женой (которая тоже была дзуи) явился из района севернее Брума. Дзуи свил себе гнездо на дереве и устроил себе также площадку для игры... Он питался исключительно и раковинами... Он окружил камнями небольшой дворик и однажды, заглянув в него, увидел здесь большое количество рыбы. Затем он пустился в странствие вниз вдоль берега, устраивая садки для рыб, подобные тем, какие ныне делаются туземцами, огораживая полукругом из камней площадки, где во время отлива застревали рыбы. Он убил полевую мышь и превратил ее тело в камень, который ныне является центром размножения мышей на северном берегу бухты Лагранж. Он установил также центр размножения раковин в этой бухте. Через некоторое время этот порядок вещей, установленный лишь для рыбы, перестал подходить как для Дзуи, так и для его жены. Они серьезно заболели и умерли, оставив после себя садки для рыбы и завещав людям питаться не только рыбой, но и нальгу и другими плодами. Они установили также тот обычай, согласно которому мужчины ловят рыбу (ибо так делал и Дзуи), тогда как женщины собирают рако- вины и пекут их (ибо таким же делом занималась и жена Дзуи).

Полы, следовательно, неизбежно, с какой стороны не смотри, выражают некоторое мировоззрение, определенные космогонические представления. Для нас это в первую очередь значит, что половая образность в своём содержании космогонична.

Итак, для того, чтобы осмыслить женскую образность в народной традиции, в фольклоре, следовательно, образ роковой женщины, имеющий фольклорное происхождение, по меньшей мере необходимо опираться на такие источники, которые бы имели своим основанием характеризацию половых отношений и их сексуальности в контексте исторической системы космогонии и мировоззрения, необходимо составляющих содержательный костяк этих отношений и, конечно, образности полов. Таковым наиболее показательным источником, как мы помним, выступает древнейший сюжет о сватовстве, сохранявшийся на протяжении многих веков в сказках и эпосе.

Теда Бара в фильме «Кармен» (1915)

Выражение сексуальности полов, их социальной функции через отношения между ними есть только общее содержание сюжета о сватовстве, хотя бы и позволяющее определять его ключевым. С точки зрения предметного воплощения содержания он отражает представления космогонические, как это было проиллюстрировано ранее на примере якутской песни «Могучий Эр Соготох». Таким образом, выраженная в этих сюжетах половая образность со всеми присущими ей характеристичными атрибутами тесно сопряжена с космогонией. Средством, обеспечивающим эту связку, выступает, на наш взгляд, инициатическая тенденция сюжета о сватовстве.

Инициация или обряд посвящения – «один из институтов, свойственных родовому строю. Обряд этот совершался при наступлении половой зрелости. Этим обрядом юноша вводился в родовое объединение, становился полноправным членом его и приобретал право вступления в брак. Такова социальная функция этого обряда», – пишет В. Пропп[23].

Сюжеты, отражающие обрядности сватовства и брака, имеющие очевидно древнейшее происхождение, таким образом, необходимо сопряжены с кругом инициатических представлений, которые в свою очередь вмещают в себя определенный комплекс онтологических и этиологических соображений, иначе говоря, обусловленное эпохой мировоззрение: обряд инициации на практике обеспечивал включение посвящаемого в родовые отношения, в порядок бракосочетания, интерпретируемые в рамках некоторой космогонической парадигмы. Он, этот обряд, сам есть, таким образом, выраженная в разрезе социальных отношений, в частности, отношений полов и их сексуальности, космогония.

Для иллюстрации инициатической природы сватовства, соответственно его представления в рамках некоторого сюжета можно представить и иную, более предметную логику.

До сватовства и вступления в брак миры полов обыкновенно мыслились разграниченными. Например, в русской традиции существовал чисто женский обычай кумления, в совершение которого мужчины не допускались. Он проходил в Русальную неделю, в Семик (четверг перед Троицей) и заключался в том, что девушки целовались, используя венки и, позднее, кресты, добывали себе подруг, обмениваясь используемыми венками и крестами. Этот обряд свидетельствует о существовании некоего единства по признаку пола – очень условного женского союза. Вместе с тем кумления обслуживали и сексуальность пола в смысле его социальности – речь идет о связи этого обычая с институтами брака и материнства. Так это описывает С. Максимов:

Девушек-подростков приветствуют обыкновенно так: „еще тебе подрасти да побольше расцвести“, а девице заневестившейся говорят: „до налетья (следующего года) косу тебе расплесть надвое, чтобы свахи и сваты не выходили из хаты, чтобы не сидеть тебе по подлавочью“ (т. е. в девушках), а бабам пожелания высказываются несколько иного характера: „на лето тебе сына родить, на тот год сам третьей тебе быть“. Девушки свои пожелания шепчут друг другу на ухо[24].

В некотором смысле обряд кумлений, сменяющийся по завершению пиром, на который приглашались и мужчины, символически предварял сватовство, вводящее, т.е. инициирующее прежде разделенные полы в род через организацию их отношений в форме брака.

Наконец, значимость инициации в контексте половой образности, в частности, образа женщины подтверждает и В. Пропп:

Инициация имеет какое-то отношение к существу женщины как таковому. Правда, в период посвящения на некоторое время всякое общение с женщинами запрещается под страхом смерти. Тем не менее обряд посвящения стоит под знаком женского начала. Часто посвящаемые имеют какую-то таинственную общую мать, которую никто не видит, но о которой говорят. Маска, совершающая обряд, одетая в звериный образ, может мыслиться самкой. Сам юноша иногда превращается в женщину. Отсюда – женские атрибуты шамана, божества-гермафродиты и т. д.[25]

Вполне естественно предположить, что обряд инициации тесно связан с матриархатом – с фигурой Матери, первоначальной верховной жрицы, дальнейшее развитие типа которой в фольклоре в тип Жены неизбежно должно было, ввиду непрерывности фольклорного процесса, сохранить соответствующую линию значения – инициатическую линию. С этой стороны также оказывается возможным говорить о необходимости семантики инициации в расшифровке фольклорной женской образности.

Итак, инициатические мотивы, естественным образом связанные с космогонией, позволяют расшифровать проблематику половых отношений и сексуальность пола, следовательно, и половую образность – расшифровать её атрибуты в каждом конкретном образе.

Трактовка сексуальности, как мы это показывали выше, сопряжена с мировоззренческим «космосом», его конъюнктурой, изменения в которой необходимо сказываются и на характере любых частных представлений. Патриархальное понимание потустороннего мира, которому теперь возможно сопротивляться, и частью которого в той или иной мере воспринималась женщина, способствовало осознанию потенциального конфликта «на равных» и с ней – конфликта, происходящего от характеризующего фигуру женщины компонента сексуальности, социальной функции пола, мешающей дальнейшему утверждению новых общественных форм.

Поскольку космогония как бы опредмечивается инициацией, то исторические перемены в первой равнозначно оказывают влияние на вторую. Отношение к инициации как к обязательному обрядовому комплексу менялось в связи с историческими условиями, из-за преобразования способа общественного бытования, сказывающегося на общем мировосприятии и космогонии, – менялась, следовательно, и система выстроенных вокруг обряда посвящения представлений.

Так эту закономерность иллюстрирует В. Пропп на примере происхождения другого мотива – мотива змееборства:

Если прежде героем был тот, кто был проглочен, то теперь героем становится тот, кто уничтожил поглотителя <…> Неподвижное превращается в подвижное, страшное – в авантюрное и даже комическое, нужное – в бесполезное и вредное. Герой в этих случаях уже не приобретает никаких магических качеств. Наоборот, в поглотителе он видит врага и убивает его после поглощения, убивает его, находясь в его желудке, поражает его изнутри <…> С отпадением обряда теряется смысл поглощения и выхаркивания и оно замещается различными переходными формами и совсем исчезает. Центр тяжести героизма переносится от поглощения к убиению поглотителя[26].

СОДЕРЖАНИЕ

Таким образом, говоря об инициатической тенденции половой образности, необходимо учитывать перемены в самой этой тенденции, во многом объясняющие изменения в художественном представлении полов в народной традиции.

Инициация или обряд посвящения, формулируемый в рамках представлений о взаимодействии миров жизни и смерти, «здешнего» и иного мира, представляет собой некоторое испытание, обуславливающее обновление посвящаемого через его духовную гибель. Инициатичность образа женщины, как видно, заключается в её отношении к этому испытанию.

Первоначальное позитивное представление об обряде посвящения, сопряженное с исторической сакрализацией женской фигуры в связи с её воздействующим участием в реальности священного потустороннего мира, упорядочивающего мир «здешний», определяло понимание женщины как руководителя инициатического порядка. Отсюда образ Матери – женщины-оракула, шаманки, жрицы – то самое «женское начало» инициации, о котором писал В. Пропп.

Дальнейшая трансформация инициатических мотивов в рамках меняющегося общества способствовало выработке нового варианта женской образности – типажа Жены, иномирной женщины, насильно удерживаемой в мире сверхъестественного, – которому теперь возможно бросить вызов, – и требующей освящения мужским подвигом, сопряженного с избавлением от потусторонних влияний. Женщина становится целью или «наградой» посвящения – инициатической задачей. Смысловой вес смещается с собственно обряда на его конечный пункт – с содействия с иным миром и его обитателями на нарастающий конфликт с ним ради его «даров», переносимых в земной мир.

Возникновение образа женщины, действующей заодно с теперь исключительно угрожающим иномирием, в котором находится или из которого она прибывает, так или иначе органически связана с ним, сигнализирует о новой вехе в понимании инициации и инициатичности образа женщины. Так, инициация в этот период из осознанной и даже вожделенной обрядности становится зловредным роком, отвергаемым посвящаемым законом, диктуемым миром смерти. Инициатические представления обращаются, начинают заключаться в отказе от инициации – и героем, как выше это было отмечено В. Проппом, мыслится уже не тот, кто поглощен чудовищем, а тот, кто, ведомый судьбой, это чудовище победил. Теперь целью мыслится только победа над иным миром и его проявлениями, освящающая «здешний» мир.

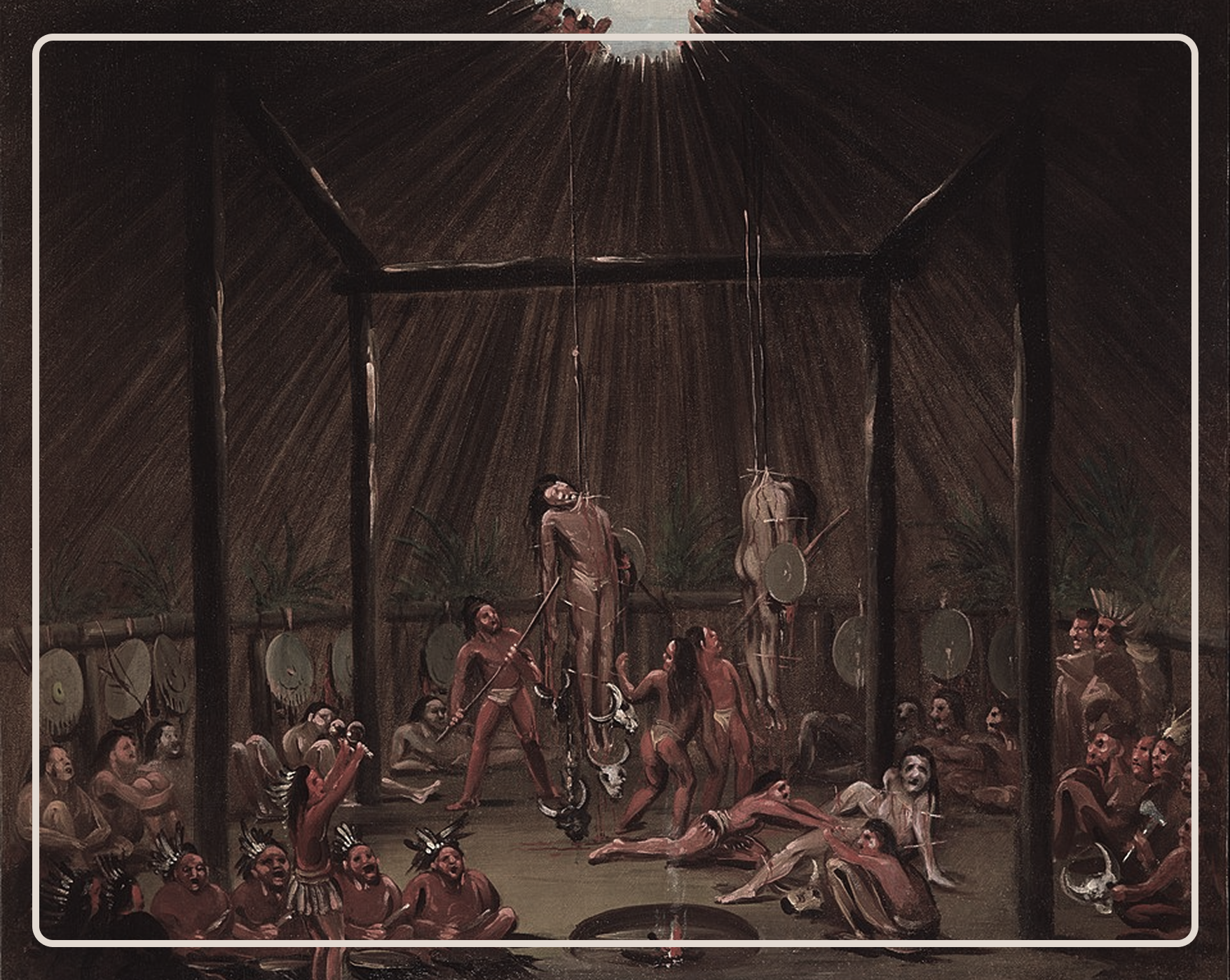

Инициация народа мандан (около 1835 г.)

Эти же перемены оказывают влияние и на инициатичность образа женщины. Если обряд посвящения предполагал совершение сакрального испытания в ином мире, то теперь это испытание заключается в отказе от этого мира, в преодолении его, переносящем качество священности на мир «здешний»: иномирие окончательно десакрализовано, но не забыто; ему отказано в праве влиять на земной мир, определять его закон, а потому все, что ему остается – вводить разлад в этот закон и в земной миропорядок в целом.

То же касается и «даров» сверхъестественного мира, в частности, и иномирной женщины: она как часть потусторонних сил сама необходимо становиться испытанием для посвящаемого, требующим своего преодоления. Её образ окончательно развертывает конфликт. Возникает типаж враждебной мужскому миропорядку и соответствующим ему представлениям невесты, навязываемой миром смерти – десакрализованной, как и этот мир, откуда она приходит, носительницей закона которого является, мертвой Лжежены, «темной леди», искомой роковой женщины.

В этом смысле показательно, почему некоторые исследователи выделяют в качестве источника происхождения образа роковой женщины в официальной культуре схожий с ним образ женщины-вамп – неживой вампирши, мертвеца, «искусственной» женщины – той самой представительницы потустороннего мира:

Нельзя сказать точно, какое произведение искусства послужило прецедентом для создания образа, однако можно указать на ряд симптоматичных произведений. Во-первых, это «Belle Dame sans Merci» («Прекрасная беспощадная дама») из романа «Монах» («The Monk», 1796) М. Льюиса и одноименной поэмы Дж. Китса (1816). Во-вторых, это мотивы женщины-вамп в литературе 1830–1850-х годов, начиная с «Мертвой возлюбленной» (1836) Т. Готье и заканчивая «Метаморфозами вампира» (1857) Ш. Бодлера.

– отмечает З. Лурье.

Образ роковой женщины раскрывается в значении иномирной Лжежены-обольстительницы, насильно, обманом, ворожбой и т.д. навязывающей брак и в том – закон мира смерти, значащий для героя погибель. Однако это – только часть содержания, взгляд отвергающего предложение Мужа, выражающий синхронический, т.е. в отрыве от всего хода истории вариант трактовки.

На деле генеалогия образа Лжежены, наследующего мифологической сверхъестественной Матери и ждущей спасения либо покорения патриархальной Жене, продолжает в нем бытовать и во многом формировать его содержание. Угрожающая Лжежена – бывшая жрица, забытый «дар», освящающий подвиг, – есть конечный пункт сложения матриархального мировосприятия, естественным образом переносящий в себе все накопленные со временем значения.

В этом пункте женщина, облаченная в то, что в народной традиции на протяжении веков характеризовало её образ, – в некоторую трактуемую сексуальность, понимаемую первоначально магически, как своеобразную «премудрость», – берет волевой реванш. Потому о Лжежене следует говорить не как об органическом враге героя, а как о противнике, конкуренте.

Образ Лжежены сигнализирует о конфликте двух равноправных законов – Мужского и Женского, их борьбу средствами, прежде скрепляющими оба закона воедино, в некоторую систему, в частности, браком. Равноправие их подтверждается тем соображением, что для каждого из миров их антипод может быть понят как мир смерти.

Инициатическое иномирие в равной мере страдает от влияний мира «здешнего», земного. И вот, Хозяйка леса, такая же инициатическая, по Проппу, фигура – Баба Яга, – не терпит пахнущего жизнью русского духа:

Падчерица взошла и увидала ягу-бабу. А у неё голова лежит в одном углу избы, а ноги в другом. Увидала её баба-яга и говорит: «Фу, фу, фу! русским духом пахнет…».

– говорит сказочник[27].

Итак, суммируя все вышеописанное, образ роковой женщины происходит в точке эпохального конфликта. Во-первых, конфликта круга инициатических соображений, отрицающего саму инициацию, обращающего комплекс представлений вокруг неё, следовательно, переосмысляющего и категорию сакрального. Во-вторых, патриархального и матриархального форм мировоззрений. Наконец, сама эта условная точка происходит в предельно конфликтной ситуации смены форм общественной жизнедеятельности – смены эпох, сопровождаемой дальнейшим разложением рода, социальным расслоением и, в конце концов, установлением государства[28].

Реализуется этот образ в генеалогической последовательности типов Матери, Жены, значит, в исходно характерной для женской образности амбивалентности хаоса и космоса, разлада и порядка, свойственных неопределенным сверхъестественным силам, к влиянию которых относится и женщина.

О последнем – об исходной амбивалентности женской образности, - следует сказать чуть подробнее, чем мы это могли себе позволить ранее.

Если верно, что самая женская образность начинается с интерпретации женщины в связи с миром сверхъестественного и развивается аналогично в связи с развитием представлений вокруг этого мира, тогда будем справедливым заключить, что понимание сверхъестественного непосредственно влияет в народном сознании на выработку женской образности. Именно здесь мы обнаруживаем источник наблюдаемой у всех типов женщины (Мать, Жена и Лжежена) амбивалентности. Так, антрополог и философ Люсьен Леви-Брюль применительно к неопределенности сверхъестественных сил, санкционирующих своеобразный обрядовый комплекс, пишет следующее:

На наш взгляд, для существования какого-нибудь человеческого общества необходимо прежде всего, чтобы порядок в природе носил устойчивый, регулярный характер <...> Для эскимоса этот порядок завуалирован не поддающимся учету капризным влиянием множества невидимых сил. В глазах эскимоса возможность жить, т. е. добывать пищу, избегать подстерегающих человека тысяч возможностей попасть в беду и умереть, основана прежде всего на строгом сооблюдении целой коллекции правил, показавших свою спасительность во времена предков. Как бы по своего рода молчаливому соглашению невидимые силы в случае, если человек точно соблюдает как положительные, так и отрицательные предписания, сохраняют все в таком состоянии, которое благоприятно для индивида[29].

И далее:

Неопределенное множество влияний и невидимых сил, от которых первобытный человек чувствует себя в постоянной зависимости, смутный характер большинства из них делают тщетной всякую попытку перечислить, а тем более классифицировать эти силы и влияния. Поэтому мы рассмотрим их сначала огулом, выделив те, которых он почему-либо боится. Относительно остальных, которые он считает для себя благоприятными, ему не приходится беспокоиться, нужно только предоставить им свободу действий.

Представления о сверхъестественном, таким образом, несмотря на исторически подвижных перевес в них хаоса и космоса, от них и происходящих, сохраняют на протяжении долго время амбивалентное значение: они могут как спасти, так и погубить, поспособствовать урожаю и выжечь поле, помочь в охоте и оставить охотника ни с чем.

Ту же амбивалентность на деле сохраняет и вся женская образная система. И вот, в спасенной героем невесте позитивного типа Жены, мы встречаем признаки вредоносного влияния:

С одной стороны, она, правда верная невеста, она ждет своего суженого, она отказывает всем, кто домогается ее руки в отсутствии жениха. С другой стороны, она существо коварное, мстительное, злое, она всегда готова убить, утопить, искалечить, обокрасть своего жениха, и главная задача героя, дошедшего или почти дошедшего до её обладания, – это укротить ее.

– характеризирует сказочную невесту В. Пропп[30].

С.С. Соломко, «Василиса Микулишна»

Таким образом, хотя речь идет о смене полюса женской сексуальности и, соответственно, всего комплекса характерных атрибутов её образности, происходящего из первой, в действительности, на первый взгляд, справедливее говорить не о реверсивном отношении, не о строгом оппозиционном варианте, а о отпечатанных и воплощенных в образе роковой женщины полярности и конфликтности, особо выделяемых в том числе и в официальной культуре, наследующей, как мы помним, фольклорному процессу.

В подтверждение последнего будет полезным вспомнить, как трактовалось восприятие образа Саломеи в рамках французского культурного процесса:

Так, французский символист Ж.-К. Гюисманс, рассуждая об образе Саломеи у Г. Моро в романе «Наоборот» (1884), пишет: «… ни Матфей, ни Марк, ни Лука, ни Иоанн ни словом не обмолвились о безумном и порочном ее обаянии. И осталась она непонятой, таинственно, неясно проступая сквозь туман столетий, — была малоинтересной обычным, приземленным людям, но волновала обостренное восприятие невротиков»». А также: «В его романе присутствуют два возможных видения Саломеи: как богини «вечного исступления, вечного сладострастия», так и обычной женщины: «под маской одновременно и невинной и коварной вспыхнули живые страх и эрос. Не стало лотоса, ушла богиня».

– отмечает З. Лурье.

Типаж femme fatale, Лжежены, реализует совокупность различных его граней: он не столько радикализирует негативный вариант, сколько раскрывает конечную неоднозначность сталкивающихся конфликтных представлений, из которых этот образ и происходит, растекаясь во времени. В этой связи может создастся впечатление, что неверно будет трактовать образ роковой женщины исключительно отрицательно. Неоднозначность, свойственная femme fatale в официальной культуре, таким образом, имеет свои вполне очевидные корни в фольклорном процессе. Впрочем, неоднозначность образа роковой женщины справедлива не до конца.

IV. ПРЕДИСЛОВИЕ К СЮЖЕТАМ

В предшествующих главах было достаточно сказано в пользу диахронического, сравнительно-исторического подхода к пониманию явлений фольклора, продемонстрирована продуктивность этого метода, позволяющего, с одной стороны, представить некоторый фольклорный феномен в исторической перспективе, детализировать, тем самым, его внутреннюю структуру в динамической проекции, фиксирующей его слоистое содержание, с другой — определить подвижные, меняющиеся источники впечатления народного сознания.

Представляя содержание фольклорного образа роковой женщины, мы должны помнить о его генеалогии. Рассматривать смыслы этого образа только в конкретной исторической локализации, в точке его непосредственного возникновения – значит отказываться от генеалогического пласта, который делает образ вообще возможным, отражая в нем следы предшествующих образов-стадий.

Иначе говоря, это значит, что мы, принимая лишь одну, связанную конкретной эпохой трактовку образа, игнорируем то обстоятельство, что сама эта трактовка возникла из переосмысления предшествующих вариантов женской образности. Это справедливо хотя бы потому, что, по замечанию фольклориста Е. Костюхина, «если в фольклоре возникает что-нибудь новое, то конструируется оно обычно из уже известных элементов, которые живут в народной традиции»[31]. Именно этот механизм переосмысления определил «вспоминание» образа роковой женщины в официальной культуре.

В.М. Васнецов, «Иван-Царевич на Сером Волке», 1889

Этот образ выступает конечным пунктом в эволюционном развитии фольклорной женской образности: мифологическая Мать, отражающая матриархальную древность, сменилась Женой, – патриархальным женским типом, вобравшим в себя процессы разложения родового строя, в частности, деритуализации и десакрализации мифа, ставшим собственно фольклором; в качестве своеобразной антитезы им выступила Лжежена – роковая женщина.

Относительно неё предшествующие типы являются как бы подготовительными этапами, содержащими элементы значений и форм, позднее вошедшие в образную систему фольклорной femme fatale, даже образовавшими во многом эту систему. Так, в типе Жены, предшествующем образу роковой женщины, как мы уже указывали, замечаем свойственную последней способность к перемене натуры, к лицемерию, а также – стремление погубить жениха. Отличие заключается только в том, что Жена в конце концов покоряется Мужу.

Образ Лжежены, фольклорной femme fatale, аккумулирует значения и признаки основных предшествующих типов женщины в фольклоре, воплощает претерпевающий дальнейшее переосмысление матриархальный реликт (как Жена – это переосмысленная мифологическая матриархальная Мать), «пережиток» в новом историческом контексте – в период развития постродового патриархального устройства, социального расслоения, поступательного сложения государства и т. д.

С другой стороны, закономерность образа Лжежены программируется детерминантой сложения фольклорного текста, наследующего архаичным формам мировосприятия: этот образ удовлетворяет мифологическому мышлению, определившему традиционную поэтику устной народной словесности. Речь идет о характерном для такого мышления принципе бинарных смысловых оппозиций: там, где есть устраивающая космический порядок из хаоса Матерь, где есть ищущая очищения и освящения мужчиной покорная Жена, обязательно будет, или, по меньшей мере, требуется их антипод, схожий с ними и одновременно отличный.

Как ясно из вышесказанного, антипод этот конструируется из уже известного материала, предваряя механизм «вспоминания» образа роковой женщины в официальной культуре, – матриархальный реликт точно также «вспоминается» и, бытуя в новом историко-культурном контексте, сталкивается с уже имеющимся типами, равно усложняемыми и переосмысляемыми.

Лжежена – существо иномирное, магически коварное, обладающее (как мифологическая Мать) прямой связью со сверхъестественными силами, характеризующими его, этого существа, природу. Она подобно эпической матери богатырей, называемой по-разному, – как правило, вспоминают Амелфу Тимофеевну, матерь Добрыни и Василия Буслаева, – способна пользоваться магией и колдовством.

Как Жена, суженая, ложная жена налагается герою самой судьбой, принимающей подчас характер случайной, на первый взгляд немотивированной, но необходимой из самого повествования встречи (вспомним об инициации, обращенной против самой себя – уже отвергаемом законе, становящемся зловредным роком): в Лжежене, возникающей вместе с образующимся государством, мы обнаруживаем продолжающие своё развитие в новом историко-культурном контексте признаки Жены, отражающие некоторый этап происходящей десакрализации мифа на пути к выработке сказочного текста в условиях разложения родового строя и возникновения патриархального типа семьи. Как и сказочная невеста, чьи, например, приметы следует узнать прежде, чем жениться, Лжежена случаем побуждает героя, ищущего замужества, к браку через сложные задачи или трудно выполнимые условия.

В отличие от Матери она, однако, не демиург, организующий космос из хаоса, иного мира, но сама воплощает собой этот хаос – агент его воли в «здешнем» мире, а не управитель – это колдовство Бабы Яги, охраняющей место инициатического перехода в мир мертвых, в собственный мир. В отличие от Жены – она непокорная, точнее даже непокоренная невеста, которая судьбой не просто налагается, но и консервируется в этом её переходном, аутентичным иному миру, миру смерти, качестве – действительной женой она или не становится вовсе, или быстро этого статуса лишается. Последнее обстоятельство заставляет говорить о роковой женщине в фольклоре куда больше как о ложной невесте, чем о собственно жене.

Как и обыкновенная невеста, ложная невеста – «существо лиминальное, явившееся из иного мира»[32], т.е. пребывающее как бы между мирами. И если невеста, становящаяся Женой, освящается в «здешнем» мире, материализуется, то окончательно десакрализованная ложная невеста Женой стать не может по своей сути, сохраняет иномирную нечистую природу, избегает навязанного замужества, угрожая герою погибелью.

Более того, как уже отмечалось ранее, само это судьбоносное замужество, если оно навязывается ею самой, оказывается средством борьбы с героем, его подчинения женскому иномирному порядку.

Выходит парадоксальная ситуация: в некоторых фольклорных материалах ложная невеста, как, например, Авдотья Лиходеевна, силиться избежать брака, изжить навязанного суженого посредством брака же.

Итак, Лженевеста, фольклорная роковая женщина – явление иного мира, агент хаоса и смерти, непокоренная невеста, берущая реванш в условиях утвержденного патриархального мироустройства и соответствующего ему мировоззрения, следующего за развивающимся государством. Это переосмысленный матриархальный реликт, трактуемый исторически локально как враг актуальному «здешнему» миру; реально, в сумме его генеалогии, как конкурент, отражающий иной, теперь десакрализованный и не являющийся показательным примером или целью миропорядок. Женщина-мертвец, колдунья, пользующаяся сексуальностью – тем, что раньше составляло её привлекательность и созидательную, магическую силу, характеризовало её, – своевольно, из собственного иномирного закона.

Отечественная фольклорная традиция знает много примеров таких ложных невест, мы же остановимся на наиболее показательных, и большей степенью былинных. Такая выборка примеров объясняется следующими причинами.

Во-первых, жанровая дифференциация, на первый взгляд, локализуя примеры ввиду синхронически необходимого разграничения элементов структуры жанров, ограничивая, тем самым, применимость выводов, диахронически сохраняет их уместность в случае с другими жанровыми текстами народной словесности. Это в определенной мере справедливо, как отмечалось ранее, ввиду подвижности жанров, генеалогической связанности их, пластичности жанрового сообщения друг с другом, жанровой текучести содержания, способного, например, облачиться как в былинный стих, так и в прозаическую сказку. Так, например, это обстоятельство иллюстрирует В. Пропп на материале былины об исцелении Ильи Муромца:

Как песня или как прозаическая вступительная часть к былине о первых подвигах Ильи былина эта бытует там, где вообще бытует эпос. Но в прозаической форме, в форме сказки, этот сюжет распространен гораздо более широко. Отсюда можно сделать заключение, что сюжет первоначально сложился как сказка, в прозаической форме, а затем уже был притянут эпосом. Прозаическая форма стала сменяться стихотворной, но стих не полностью вытеснил прозу: стих явно содержит следы своего прозаического происхождения[33].

Во-вторых, если, скажем, текст волшебной сказки в своих сюжетных схемах, мотивах и отдельных формулах куда больше сохраняет от древности и мифологического сознания с присущими ему архетипами, то в былине, оформляющейся в период образования государства, вбирающей новое, адекватное времени мировоззрение, когда происходит, по Е. Мелетинскому, смещение «внимания с космоса на социум»[34], – где атрибуты волшебной сказки отступают перед более приземленным, реалистическим акцентом, освещающим мир «здешний», – значительно проще проследить выработку образа ложной невесты или роковой женщины, происходящую в аналогичных условиях «снижения» и обытовления женской образности. Короче говоря, именно в былинах, возникающих тогда же и в тех же условиях, что и прозрачно дифференцируемый фольклорный образ роковой женщины, наиболее очевидно и непосредственно обозначается последний.

Теперь, сложив образ роковой женщины, объяснив все обстоятельства нашего размышления, раскрыв все, что было необходимо, мы можем перейти к самим сюжетам и конкретным образам.

V. СЮЖЕТЫ

Одним из наиболее прозрачных примеров фольклорного образа femme fatale в России выступает былинная Авдотья Лиходеевна – ложная невеста богатыря Михайло Потыка.

Сюжетное движение былины, суммируя все варианты, вкратце можно изложить таким образом. Князь Владимир посылает Михайло Потыка с некоторым поручением, вместо выполнения которого богатырь знакомиться в лесу с девушкой, явившейся волшебной белой лебедью. Девушка называется Авдотьей и предлагает взять себя в жены, но при одном условии – если один из супругов умрет, другой должен быть похоронен заживо с ним. Потык на это условие соглашается. Владимир вновь отправляет богатыря с поручением, во время выполнения которого новоиспеченная жена богатыря гибнет. Потык возвращается, богатыря хоронят заживо, в склепе он борется с неожиданно появившимся змеем и оживляет Авдотью. Позднее на Киев обрушивается иноземный правитель и требует выдачи жены Потыка. Богатырь борется с враждебным войском, тогда как за его спиной Авдотья договаривается с захватчиком и бежит с ним в его королевство. Потык находит Авдотью. Неверная жена пытается превратить богатыря в камень, опоить, усыпить, но на выручку приходят другие богатыри. После всех приключений Михайло Потык женится на младшей сестре Авдотьи (в других вариантах она сестра не Авдотьи, а самого иноземного правителя), выручившей, спасшей героя – Настасье, и возвращается в Киев.

В лице Авдотьи обнаруживаются все признаки ложной невесты – фольклорной роковой женщины: она, как её иногда называют в былинах, бессмертная колдунья, в одном из вариантов оборачивающаяся змеем (давним обитателем иного мира), навязывающая брак с целью погубить героя, подчинить его собственному закону – закону смерти, иномирному правилу, принимающую форму древнего обряда совместного погребения. Пользуясь премудростью, читай, магической сексуальностью, восходящей ко временам мифологической Матери, Авдотья дурманит богатыря, о чем в одном из вариантов его и предупреждает Илья Муромец:

Уж ты гой еси, Михайлушко сын Игнатьевич!

Не жена тебе-то будет вековечная:

Как она, она ведь все роду змеиного,

Потеряшь ты за ей да буйну голову.[35]

Или за что его корит князь Владимир, поручение которого (в этом варианте – дань) богатырь не исполнил:

Обзарился ты на прелести женские,

А не везешь злата не единой денежки?[36]

И во второй раз, объединившись с иноземцем, читай, таким же представителем иномирия (по другим вариантам и сама Авдотья – иноземка), Авдотья Лиходеевна силиться одолеть Потыка своими женскими премудростью и коварством. Ложность невесты подчеркивается, оттеняется столкновением этого самостоятельного образа с другим – с невестой реальной, становящейся Женой богатыря – иномирной, но покорной Настасьей.

Мыслится, будто Авдотья – несомненный антагонист, злодейка. Однако коварство её происходит не из природной Потыку враждебности, а из судьбоносной встречи – избегая охотничьей стрелы богатыря, Авдотья берется за очевидную стратегию – договорится и выпытать в дальнейшем, обманом и колдовством, свободу:

Ай, Михайлушка, Потык ты Иванович!

Не стреляй-ко ты белую лебедушку.

Я есть же нонь не белая лебедушка,

Есть же я да красна девушка.[37]

Мотивы сватовства, представленные в том числе и в былинных текстах, восходят, по мнению некоторых исследователей, к обряду свадьбы, и, конечно, к свадебной обрядовой поэзии. Так интерпретируется происхождение сказочных сюжетов, конечной целью которых является свадьба героев, Е. Костюхиным[38]. В этом же ключе мыслил фольклорист А. Лобода. В любом случае, влияние свадебной обрядности очевидно. Семантика последнего весьма прозрачно прослеживается и в представленном отрывке: в традиционных причитаниях невесты «часто встречается… образ охоты. Если жених – охотник, то невеста – его добыча». Известно, что в тех же причитаниях избыточны примеры сравнения невесты с «лебедушкой». Если попытаться соотнести былинный материал и тексты обрядовых причитаний невесты, тогда в последнем отрывке вполне возможно проследить символическое представление сватовства (и всего круга инициатических представлений, от классического инициатического места – в нашем случае леса, и вплоть до мотива превращения ложной невесты), избежать которого Авдотья в одном из вариантов пытается… навязыванием замужества, сулящим смерть герою – подчинение его иномирному порядку!

Пример Авдотьи, даже представленный столь кратко, иллюстрирует всю многогранность и неоднозначность фольклорного образа роковой женщины – ложной невесты.

Такой же ложной невестой оказывается и сказочно-былинная Маринка в сюжете «Добрыня и Маринка». Если попытаться схематически обрисовать сюжет этой былины, то выйдет приблизительно следующее.

Некоторое время Добрыня Никитич служит при Владимире. Служба богатырю не приносит удовлетворения и после освобождения от неё Добрыня хочет посмотреть Киев: снаряжается, и, выслушав увещевания матери «не ездить в улочки Маринские», отправляется. В большинстве вариантов богатырь, не делая попыток найти терем Маринки, тем не менее, случайно обнаруживает её жилище. Он стреляет по голубям, призванных заманить Добрыню в терем, но случайно убивает бытующего у Маринки змея – Тугарина. Стрелу необходимо вернуть, и богатырь вынужденно поднимается в покои девушки – забирает стрелу и, разозлившись на Маринку, которая «богам иде не молится», собирается уходить. Однако Маринка останавливает богатыря предложением взять себя замуж, пытается соблазнить его, на что Добрыня неизменно отвечает отказом. Отвергнутая женщина принимается колдовать, заманивает к себе богатыря и превращает его в тура. Мать, получая известие о несчастье, постигшем богатыря, спасает Добрыню, вступая в с Маринкой в прямой конфликт, грозя обратить её кобылой. Маринка превращается в птицу, садится на рог тура Добрыни и обещает превратить его обратно, если тот возьмет её в жены. Свадьба происходит, богатырь обращается человеком и расправляется с Маринкой. В некоторых вариантах сама мать исполняет обещание и превращает девушку в «суку долгохвостую».

Как отмечал В. Пропп, в образе Маринки «смешаны весьма древние, мифические, и позднейшие, совершенно реалистические черты»[39]. Она и мифологическая Матерь, имеющая друга-змея, обладающая магическими силами, она и в некотором смысле судьбой приписанная суженая – «случайно», «вынужденно» обретенная невеста. Сексуальность в её случае принимает характер одновременно и реалистически буквальный, бытовой, характерный для новеллистической сказки о женах-изменщицах и соблазнительницах, – в некоторых вариантах это девушка-куртизанка, – и символический, в виде колдовских умений, премудрости. Также, как и Авдотья, Маринка использует замужество с целью извести богатыря – на этот раз отомстить за убитого им случайно змея:

Ты застрелил моего нонци мила друга,

Ты возьми-де меня да за себя замуж,

Я отдам тогда тэбе да калену стрелу![40]

И вновь налицо свадебная символика с образами охоты, птицами-голубями и т.д. Однако и здесь Маринка – роком предназначенный конкурент богатыря, не природный противник, а вынужденный соперник, борющийся с героем из опасений за саму себя («змей-друг характеризует ее змеиную природу»[41]). Оттеняется же образ ложной невесты здесь столкновением с типом мифологической Матери в лице матери богатыря, спасающей героя теми же колдовскими средствами, какими пользуется и иномирная Маринка. Как и в случае с Авдотьей – образ ложной невесты обнаруживает способность быть антиподом как типу Матери, так и к типу Жены.

В отечественной исследовательской традиции принято интерпретировать персонажей вроде Авдотьи и Маринки негативно. Как в случае с сюжетом «Добрыня и Маринка» отмечает Белинский, характеризуя магическую силу матери богатыря: «Она представительница доброго начала, как Марина злого». Однако в действительности, как мы старались это продемонстрировать, все значительно сложнее.

В случае с сюжетом «Добрыня и Маринка» мы обнаруживаем соотнесенность сказочных и былинных элементов – мотив сватовства, змееборство, волшебство – все это конструктивные сегменты сказочного порядка. О соотнесенности жанров в фольклорном процессе было уже сказано. Потому то, что отмечается некоторыми исследователями применительно к сказке, в определенной мере применимо и в случае былины. А исследователи отмечают следующее.

Так, Е. Мелетинский говорит, что «концепция награждения доброго и наказания злого – не существенная и не главная сказочная концепция, как это часто представляется в фольклористических работах»[42]. Также и американский фольклорист А. Дандис отмечает, например, что в сказках коренного народа Северной Америки не встречается «дуализм добра и зла, героя и негероя». В. Пропп пишет о «добродетелях» и «чистоте» как неверно понятых атрибутах героя: «Вся эта система испытания отражает древнейшие представления о том, что подобно тому, как магически можно вызвать дождь или заставить зверя идти на ловца, можно вынудить вход в иной мир. Дело вовсе не в «добродетели» и «чистоте», а в силе»[43]. Привычные нам категории добра и зла в фольклорном материале – категории позднейшего порядка. И в случае с сюжетами вроде «Добрыня и Маринка», в которых возможно выделить древнейшие сказочные элементы, восходящие к мифологии, можно говорить о том, что негативная интерпретация ложной невесты, – исторически локализованное позднейшее привнесение, синхронически обязанное специфике эпического жанра, о чем, впрочем, ещё будет сказано. Иначе говоря, это очевидно недостаточная характеристика.

В этом же ключе следует понимать и другую ложную невесту отечественного фольклора – Чернавушку, дочь водяного царя, навязываемую удачливому купцу Садко в жены.

Эту одну из древнейших былин, полнящихся сказочными и прямо мифологическими элементами (магическая способность Садко воздействовать на водяного царя игрой на гуслях), единственную в русском эпосе, наглядно демонстрирующую инициатическую проблематику (с перемещением в иномирие, решением сложных задач и наградой за них, в т.ч. знанием и проч.), в упрощенном изложении можно представить так.

Садко, уязвленный окружением, – тем, что его перестали звать на пиры, – играет на гуслях на Ильмень-озере. Игру подслушивает водяной царь и награждает героя знанием о волшебной рыбке золотые перья, предлагает ему на спор с новгородскими купцами выловить её. Садко делает так, как ему сказано, и богатеет. Позднее он также на спор скупает все товары в Новгороде (в некоторых вариантах ему это, впрочем, не удается) и уплывает с накупленными товарами торговать. Однако водяной царь, взволновав море, вновь обращается к Садко с требованием вернуться к нему и сыграть на гуслях. За игру водяной царь награждает правом выбора невесты. В некоторых вариантах Садко учат водяная царица или святой Никола, какую из множества невесту следует выбрать, чтобы спастись. Выбрав, Садко отказывается возлежать с ней, тем самым, отказывается от брака – и спасается, очнувшись ото сна рядом с Новгородом, недалеко от реки Волхова.

Чернавушка – показательный пример фольклорной femme fatale. Все, что было отмечено ранее о других героинях, применимо и к ней, но с некоторой, хотя бы и значимой, поправкой, составляющий в этой её самобытности настоящий интерес.

Она – русалка, образ который воплощает, как его описывает Е. А. Костюхин, семантическое «единство воды, смерти и женщины (читай – сексуальности. – Д.Б.)»[44], глубинную и, на первый взгляд, противоречивую связь символов плодородия и погребения: они как духи плодородия вместе с тем «пугают, гоняются, топят, убивают, замучивают щекоткой, они прельщают мужчин и ненавидят женщин, портят скотину, воруют детей»[45]. Фольклористка Э. Померанцева продолжает: «Классический образ русалки – роковой для человека красавицы, водяной, реже лесной нежити». Избранная среди прочих морских девиц (что ещё раз подчекривает инаковость образа Лженевесты в сравнении с типами идеальных женщин - Матерью и Женой; своеобразие la femme fatale на фоне всей женской образности, выработанной в мировой культуре) Чернавушка – иномирная роковая красавица, воплощенное испытание, соблазняющее Садко приобщиться через брак с русалкой, через возлежание с ней – к миру смерти, к её собственному миру и закону. Отказываясь от брака, преодолевая испытание соблазна, Садко провоцирует реплику Чернавушки (в варианте сказительницы Марфы Семеновной Крюковой), раскрывающую всю полноту противоречивости образа роковой женщины, отражающей её не как тип, но как именно полнокровный образ, исполненный эмоциональной насыщенности, драмы. В её лице ложная невеста становится отвергнутой женщиной, страдающей от иномирного рока – закона, по которому она сама существует, – не меньше, чем сам герой:

Уж ты ой еси, родной батюшка!

Уж ты царь морской, отец же мой!

Моё замужество не посчастливило,

Садко не хочет жить в морюшке,

Он желат идти да в славной Новгород,

У него есть, наверно, своя зазнобушка,

Вот зазнобушка, красна девица;

Нас, морских царевен опасаются,

Нас считают все русалками.[46]

Образ ложной невесты, роковой женщины в фольклоре обладает перспективой, он сложен и неоднозначен – кажется, не безусловное зло, но точно матриархальный реликт, древний порядок, «пережиток», памятуемый в новом историческом контексте. Впрочем, о выводах применительно ко всей статье, конкретизирующих её значение, будет сказано далее.

VI. ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Итак, фольклорная роковая женщина, Лженевеста или Лжежена, – это конечный пункт развития обозначенной триады женской образности в фольклоре, происходящий в условиях утверждения государства, десакрализации мифа и иномирия, освящения мира «здешнего». Она вмещает в себя признаки предшествующих женских типов, – первоначальной матриархальной «родовой» Матери, патриархальной Жены периода утверждения семьи моногамного типа и разложения родового строя, – которые и трансформируются в новом историко-культурном контексте государственного образования, социального расслоения, видоизменения и совершенствования общественного быта и т.д. собственно до образа роковой женщины, оставляя в ней своей приметы.

Герда Вегенер, «Роковые женщины»

Противоречивый мир сверхъестественного продолжает обытовляться и постепенно вытесняется в качестве ведущего из фольклорного процесса, уступая место миру земному – и куда более бытовому сказу, в котором Лженевеста становится анекдотической изменщицей, демоны и духи – вылезшими из сундука испачканными в саже дьяконом или дьячком, посещавшими замужнюю красавицу, а жених – мужичком, повезшим демонстрировать сундук с мнимыми чертями на рынок, как об этом повествуется в одной международной бытовой сказке-сатире.

И все же остается нерешенным вопрос: представляет ли собой роковая женщина чистое зло? В этой связи следует вспомнить следующие обстоятельства.

Этическая проблематика нравственного комментария в фольклорном тексте, усложняемая нашим диахроническим подходом, динамически представляющим подвижное народное мировоззрение, его аксиологию, находящую свое выражение в фольклоре, известна: мораль текста зависит как от среды, в которой сказывают, от лица и его индивидуальных предпочтений, так и от времени, и от огромного числа других факторов, – в числе которых, конечно, и жанровые требования, также, впрочем, непрерывно меняющиеся, – делающих в её отношении подчас совершенно различными даже в пределах одного жанра синхронически бытующие варианты текстов. Так, например, трудно говорить о категориях добра и зла применительно к напрямую связанной с мифологическими представлениями сказочной традиции. Прибавим к ранее приведенным соображениям исследователей мнение этнографа Э. Б. Тайлора насчет категории нравственности в духовной культуре первобытных народов:

Весьма важный элемент религии, именно тот нравственный элемент, который ныне составляет самую жизненную часть ее, встречается весьма слабо выраженным в религии примитивных племен. Это не означает отсутствия у них нравственного чувства или нравственного идеала – и. то и другое есть у них, хотя и не в форме определенных учений, а в виде того традиционного сознания, которое мы называем общественным мнением и которое определяет у нас добро и зло. Дело в том, что соединение нравственной и анимистической философии, столь тесное и могущественное в высшей культуре, по-видимому, едва начинается в низшей[47].

А также:

Нравственные правила, несомненно, существуют у дикаря, но они гораздо слабее и неопределеннее наших.

Впрочем, проблема отображения нравственных категорий в фольклорном тексте – вопрос отдельного исследования. Все вышесказанное совсем не значит, например, что первобытное или примитивное мышление лишено морали. Так, скажем, у африканских зулусов можно найти фольклорные тексты, сигнализирующие об обратном, – скажем, повествование о неудачливой землеройке, которая не пошла за своим хвостом и попросила сходить за ним других животных, потому что не любила дождливую погоду.

В нашем случае важно, что для фольклорного текста, особенно для сказочных текстов, в которых можно напрямую проследить мифологические представления, историческую древность, проблема нравственности не всегда достаточно определена или находит решение, для нас и нашей культуры не имеющее отношения к категории нравственности.