Выбирать малое из множества трудно, однако существуют некоторые обстоятельства, когда отбор не только никого не утруждает, но и происходит вне внятного критерия. Если выхолостить все возможные определения литературного процесса — нам, вероятно, останется принять, что, в сущности, весь литературный процесс это постоянный выбор и отсев малого. Наши представления о любой литературе (совершенно неважно, какова она: мировая или национальная) сложены вокруг устоявшегося канона, где представлен ограниченный набор произведений. Незавидная ситуация, ведь всегда существует риск отсева не тех текстов, утраты действительно значимых работ, повлиявших на формирование современных авторов и даже направлений, но оказавшихся незаслуженно забытыми. Как не допустить исчезновения качественной литературы из читательского поля зрения?

Очевидно, необходимо выйти за пределы корпуса избранных произведений и привлечь к анализу более широкий круг текстов. Сейчас исследователи могут позволить себе изучать литературу количественно, то есть работать с любым объемом произведений. Вероятно, метод количества способен открыть непрочитанное в нашей культуре и одновременно, с учетом утраченного, более полно отразить динамику развития словесности, выявив неочевидные закономерности. Но так ли необходим, в действительности, полный охват литературного процесса? В конце концов, о наиболее значимых произведениях мы уже знаем — они входят в канон. И главное: возможно ли измерить эстетически значимое в словесном творчестве, определить точно, в чем именно заключается его ценность, на основании которой одни произведения сохраняются в культурной памяти, а другие оказываются забытыми?

Относительно недавно критик Антон Осанов опубликовал резюмирующую выдержку из «Дальнего чтения» Франко Моретти. Процитирую для понимания:

Моретти предлагает отказаться от практики неспешного скрупулёзного чтения единиц великих текстов в пользу охвата (цифровым зрением) тысяч и тысяч работ, на примере которых можно установить эволюционные законы литературы, показать её тайные и неочевидные превращения. Он называет это дальним чтением.

Социолог приводит пугающий по масштабам пример: то, что мы считаем британским романом XIX столетия — это примерно двести канонизированных текстов, 0,5% из 40 000 изданных тогда романов. Да, эстетическая ценность остатка, вероятно, невелика, но, если мы хотим понять причины возвышения викторианского романа, придётся обратиться к Великому Непрочтённому.

Предположим, что методология Моретти верна и нам действительно стоит отказаться от системы маркирования. Тогда мы перестанем складировать тексты в «Великом Непрочтённом», займемся корпусным изучением больших объемов произведений без попытки их обмельчения, типизации и без податливости случаю. Так мы сможем не дробить литературу на группы и направления. Мы рассмотрим литературу поколения без оглядки на идеал, входящий в канон. Создадим большую базу, просуммировав миллионы книг, и точно что-то выясним. Однако уже на стадии гипотезы возникает вопрос, не ошибочна ли сама логика методологического приема?

Дальнее чтение Моретти стремится изжить привычку маркирования, но не является ли это стремление противоестественным процессом для человеческой логики? Ведь маркер служит важным инструментом для структурирования литературного наследия и поиска внутренних связей, а выбор канона отчасти и есть роковая случайность, но все же большинство признанных произведений являются единицами эстетически более ценными, чем то, что не входит в первые ряды.

Франко Моретти очевидно предлагает решение как социолог. Он, исходя из социологических методов, предлагает инструментальный подход к изучению литературного творчества — например, измерение через корпусные, количественные показатели (объемы, частоты, метрики) и вывод о тенденциях как о «динамике литературного процесса». Его метод типичен для социологии, где сложные явления сводятся к моделируемым количественным данным. Социология идет по пути сложных скользящих систем, где важность учета всего обеспечивает точность результата. Вполне естественен такой подход в областях с большим количеством данных, где каждая вводная действительно влиятельна. Таким образом, можно избежать игнорирования периферии данных, вроде незначимых на первый взгляд статистических показателей.

При этом стоит отметить, что в области социологии всегда были проблемы экстраполяции результата и трактовки исследования. Большое количество отдельных данных, как правило, трудно объединить или обобщить. Это значит, что мы не можем легко сделать выводы, исходя из всей информации сразу. Например, если у нас есть много статистических данных по разным группам людей, объединить её так, чтобы увидеть целостную картину общественных процессов, сложно.

Однако, несмотря на определенные трудности, возникающие в процессе социологического исследования, методы дальнего чтения вводятся повсеместно, и в русском информационном ландшафте они тоже отметились. Так, например, недавно эксперты Банка России изучили более 1400 телеграм-каналов, которые освещают монетарную политику. Почему важно корпусное изучение частных телеграм-каналов, зачастую даже тех, которые не имеют больше двух сотен читателей? Все дело в том, что инфляционные ожидания и экономический климат в целом влияют на экономику так же, как и принятые решения агентов. Допущение, что тональность нарратива важна, как и экономическое действие, когда-то повлияло на решение учитывать статистику инфляционных ожиданий. Теперь же допущение о важности знания общего объема позволило произвести точное исследование. В данном случае дальний метод позволяет охватить то несущественное в разрезе исследования, что влияет пусть и на тридцать, но все же действующих агентов. Однако насколько оправдан такой охват применительно к эстетике, к литературе?

Это сложный вопрос. Отбором текстов по-прежнему занимается читатель. При этом механизм определения тех текстов, что канонизируются, невозможно проследить. Нет единого читателя, нет единого критерия отбора. Мы имеем уже фактически сложившиеся корпусы литературы и изучаем их по первому-третьему ряду авторов. Так ли важен охват остатка по площади, если базовый отбор уже прошел? Читатель выявил для себя эстетически ценные тексты, критик описал и кодифицировал их, и само время оставило только тот набор авторов, что известен на сегодняшний день. Вероятно, охват всех произведений не уточняет причины становления литературного процесса, а наоборот отдаляет их.

Трудно в это поверить, но, кажется, степень влияния мнения по экономическим вопросам из телеграм-канала на десятки человек куда важнее, чем степень влияния однажды опубликованного романа на пять копий. Большой объем создает эхокамеру, и эстетические догадки в нем перестукиваются щелчками бисера, пущенного по полу. Одни тексты оказываются почти копиями друг друга, другие представляют интерес с точки зрения стилистики, третьи — как документ эпохи. Для понимания феномена и выяснения закона, безусловно, важен объем, однако, так ли важен, как уточнение маркировки?

Поднимая вопрос о количественном измерении литературы, мы не можем не коснуться близкой нашим изысканиям гуманитарной дисциплины — лингвистики, в которой подобные методы давно используются. В свое время введение корпусного метода в лингвистику породило большие споры вокруг его действительной необходимости для изучения языка. Многие специалисты и сегодня сходятся во мнении, что исследования на основе больших массивов данных продиктованы определенной методологической модой.

Тем не менее, корпусный подход является хорошим инструментом для лингвистического анализа. Лингвистика, при всем разнообразии подходов, каждый из которых опирается на собственные критерии описания, сохраняет предметом своего изучения язык во всей обильности и системности. Корпус для языка важен, поскольку в его полноте и есть сам язык, именно на основе такого репрезентативного массива данных можно выявлять его системные закономерности и разнообразие форм.

Попытки экстраполировать подобные методы на литературные исследования оказываются, как правило, непопулярными и во многом расходятся с магистральными представлениями «новой критики» о методологии изучения литературы. Тем не менее, на литературно-научном горизонте событий появляются корпусные исследования, которые, по-видимому, преследуют особые, несхожие с лингвистическими цели.

Задачей лингвистики, как было сказано, можно считать выявление системных закономерностей языка через множество конкретных реализаций в речи носителей. Ввиду постоянного и динамичного разнообразия этих реализаций и возникает необходимость охвата максимально возможного количества языковых данных.

Литературный процесс же стоит перед другой задачей — его можно сравнить с добычей золота на открытых рудниках, где важно просеять песок, оставив лишь драгоценное. Это совершенно особый процесс: в нем не существует внятного критерия, и потому всегда присутствует риск изучать литературу с некоторым упущением. Так ли важно все, что не попадает в канон, и какую значимость имеют корпусные исследования в литературе?

Классическое дальнее чтение по корпусу детской литературы Казахстана представлено в статье К. Нургали, Ж. Бейсеновой и Р. Нургали[1]. Исследователи приходят к простому и довольно очевидному выводу: детская литература Казахстана является заимствованием русских переводов западной литературы и их переложением на национальный манер. Тем не менее, корпусное исследование помогает проследить закономерность: в казахской детской литературе образы животного мира и природного ландшафта обладают большей значимостью, в отличие от своих прототипов в западных произведениях. Вероятно, такие данные можно увязать с общими культурными тенденциями Казахстана.

Кочевая культура в своем литературном проявлении не смогла бы не утверждать важность животного мира. Также показательно, что национализация литературы происходила как раз путем интеграции в ее строй элементов повседневного быта. Переписывание известных сюжетов на материале своей культуры, в каком-то смысле акклиматизация сюжетной и образной схем, является важным механизмом становления национальной словесности. В этом смысле национальная детская литература Казахстана может выражать один из аспектов специфического казахского умонастроения, для которого животное является неотъемлемой частью кочевого образа жизни. Несмотря на интересные результаты, вопрос остается открытым: стоило ли изучать целый корпус для того, чтобы изъять из него некоторые закономерности, которые могут быть поняты по двум-трем главным детским произведениям казахской литературы? Важен ли корпус сам по себе?

Кажется, Франко Моретти ошибся. Для изучения языка корпусный охват видится неплохим инструментом, но все же не базовой методологической концепцией. Литературный процесс, в свою очередь, совсем другое поле. В литературе важность имеют не все написанное и далеко не все, что люди когда-либо прочтут. Для языка как системы тело важнее. Лингвистика работает с великой по масштабам системой, где охват больших площадей способен предоставить несколько иной взгляд на предмет исследования. Корпусное изучение помогает лингвистам находить языковые связи, лучше понимать динамику на больших объемах. Корпус позволяет выявлять частотность словоупотребления или других интересных метрик. Но в лингвистике существуют внятные и определяемые критерии. А вот выработка критерия отсева в литературном процессе иррациональна, она не смотрит на большое и может игнорировать закономерность или скопление критической культурной массы.

Здесь важно пояснить, что посредством отсева в канон за пределами корпуса избранных текстов были оставлены важные для эпох произведения, например, работы русского писателя Василия Аксенова, которые были чрезвычайно востребованы в СССР и впоследствии не прошли проверку временем. Аксенов писал о предметах эпохи искусственного культурного дефицита и сам был порождением этой системы. Его язык был экспроприирован у одной, пусть и большой, социальной группы и обилен в сленге, который ушел из языка вместе с предметами быта, вместе с теми людьми и вместе с той страной. Вне СССР Аксенов оказался ненужным автором.

При этом в нашей литературе остались такие величины как Гоголь, Достоевский и Толстой – представители большого русского романа. Однако можно ли их возвеличивание объяснить по объему, достаточно ли одних количественных методов? По всей видимости, не совсем. Необходимо пробовать глубинное чтение. С помощью ИИ-моделей искать сопоставления в неожиданном и малом. Выявить критерий и искать по нему, амортизировать грубость выборки и исследовать шурф. Там, кажется, залежи точных ответов.

Подобные исследования предпринимались, но в совсем скромных количествах. Тем не менее, из-за этого они не теряют своей ценности. Отметим работу Е. Колеватовой «Финансовые махинации драматический конфликт»[2]. В исследовании автор предлагает выборку из небольшого корпуса пьес русской драматургии второй половины 1870-х годов, которые по определенным признакам схожи с главной, впоследствии самой известной из всех, что выбраны в корпус, пьесой Островского «Волки и овцы». Так, например, Колеватова вводит критерии отсева по магистральной канонической пьесе и углубляет исследование оснований этих драматических произведений. В дальнейшем вырабатываются некоторые небезынтересные закономерности. Оказывается, плотность драматического действия всех пьес, которые основаны на финансовом конфликте, выше всего в первом действии.

Полученные закономерности можно трактовать по-разному. Прежде всего, необходимо помнить, что Российская Империя конца XIX века была крайне литературоцентричной страной. Литературный процесс во многом заменял парламентские склоки и споры и выводил темы, присущие в основном регистру публичной политики, в обсуждаемую сферу слова. В журналах спорили на парламентский манер, идеологизировалась литература и большой роман в том числе: яркий пример «Что делать?» Чернышевского, слабый роман, но ангажированный и актуальный.

Вероятно, популярность постановок с финансовыми «мошенниками» была обусловлена растущим интересом к новому социальному типу взаимодействия в обществе и множащейся неразберихе молодых капиталистических отношений. Что важно: приведенное исследование не является исчерпывающим примером метода глубины в литературе, но все же может претендовать на методологическую пробу. К тому же такой подход не требует авторских уточнений или интерпретации неочевидных, ошибочных, неточных связей.

Этот метод глубины может быть качественно переложен на фотографию и кино. В данных областях знание объема кажется более важным для выявления закономерностей или иных послезнаний в силу бóльших значений малых форм: так, сила эстетического воздействия одной фотографии куда очевиднее, чем сила рассказа или новеллы в литературе.

Здесь мы можем вспомнить историю неизвестной при жизни Вивиан Майер и ее снимков, которые стали впоследствии классикой американской фотографии XX века. Много ли мы знаем неизвестных литературных авторов и их произведений, открытых схожим образом? Корпус в фотографии будет сохранять тот важный неканоничный объем, поскольку вес единичной неувиденной фотографии выше, чем вес непрочтенного рассказа. Вероятно, охват сотен тысяч других фотографий может дополнить канон, а массивы данных из фотографий одного направления будут более репрезентативны и менее зависимы от формы, чем корпус одного литературного направления.

Механизм принятия литературных работ в канон, тем не менее, стоит искать именно при глубинном изучении. Тут же важно уточнять критерии для заглубления. Критериев обязательно должно быть несколько. Важно также выбирать те критерии, что позволяют исключить субъективность авторской выборки. Обученная таким образом модель будет оценивать, отбирать вне (пускай и косвенного, но все же) давления авторского вкуса. Интересны в таком случае возможные методы. Вероятно, каждый критерий должен иметь определенный коэффициент. Как, например, правильно оценить концентрацию точных сравнений на кубический метр материала?

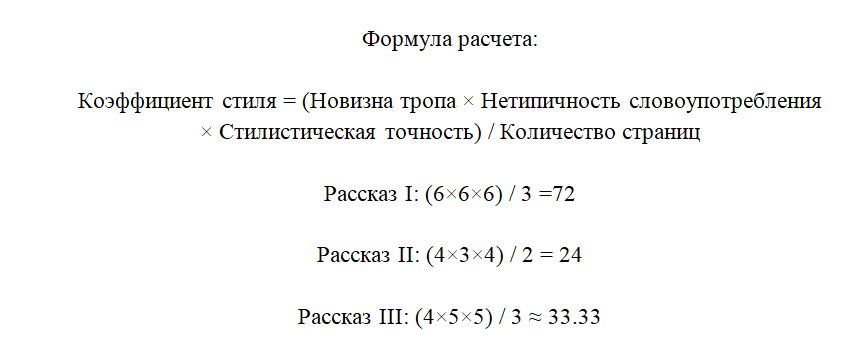

Предположим, что это будет определяться коэффициентом стиля: новизна тропа * на нетипичность словоупотребления * на стилистическую точность (где учтены: лексическая точность, фонетическая точность и ритм) / на количество страниц произведения. Важно проговорить, что литературный стиль – это соответствие языка посланию. То есть применение языка агентом в соответствии с событийным контекстом. Принимая во внимание эту особенность стиля, вернемся к определению его коэффицента.

Новизну тропа можно определить исходя из простого правила – писал ли кто-либо похожее или нет, было ли условное сравнение Х кем-нибудь употреблено, или была ли метафора Н кем-то уже написана. Тогда этот критерий будет оцениваться по шестибальной шкале, где:

6 – троп, употребленный впервые,

5 – троп, похожий на существующее редкое употребление (пример: сравнение снежной степи с разлитым молоком, прекрасное сравнение, но употреблялось Захаром Прилепиным в «Туме»),

4 – троп, употребляемый редко,

3 – троп, употребляемый часто (встречалось более пятнадцати раз),

2 – троп, находящийся в постоянном языковом употреблении, но сохраняющий свою выразительность,

1 – штамп или же речевой шаблон.

Нетипичность словоупотребления учитывает контекст произведения, в котором происходит употребление лексем, и определенную сложившуюся языковую норму, вариации которых может ожидать носитель языка при прочтении. Пример из чеховского дневника: «море было большим» – хорошая стилистическая находка, потому как эпитет-характеристика «большое» это неожиданное и вместе с тем простое подмечание по отношению к морю.

Соответственно, чем неожиданнее подобное подмечание, тем выше балл. Тоже шестибальная система, где:

6 – контекст и выбор лексических средств экстраординарен; подмечает то, что скрыто (пример: «затем сельтерски шипел обратно в море, неистово соленое, оставляя на песке не взятую с собой белую шкурку» Томас Пинчон и его сравнение волн с газировкой в романе «V»),

5 – контекст и выбор лексических средств экстраординарен; подмечает то, что сложно подметить,

4 – контекст и выбор лексических средств неожиданный; подмечает обыденное, но нетипичным средством,

3 – контекст и выбор лексических средств стандартный,

2 – контекст и выбор стилистических средств не соответствуют устоявшимся приемам художественной практики (пример: «Стук каблуков мне не нравился. Он пластами бился об стены коридора и расплывчато съезжал вниз». Разве каблуки могут биться пластами? Пласт… разве есть какой-то бойкий звук при произнесении? Наоборот, здесь три глухих звука (п, с, т) и только один сонорный (л), здесь нечему биться как на уровне фонетики, так и на уровне лексики (разве может биться каблуками устойчивый «пласт земли» или «пласт истории»?),

1 – контекст и выбор лексических средств нарушают семантический строй.

Важно уточнить, что при определении этого критерия учитывается своеобразное пересечение норм литературного языка при реализации словоупотребления и — контекста произведения, предполагающего на уровне письма традиционные, вложенные в читательское ожидание, особенности художественной практики и зачастую их преодолевающего. Таким образом, мы можем выделить три уровня совпадения словоупотребления и читательского ожидания: литературная норма (пример употребления: бледное лицо), превышение литературной нормы и отклонение от ожидания читателя (пример употребления: круглое, широкое, как молдаванские тыквы), нарушение литературной нормы вместе со стилистической точностью и ожидания читателя (пример употребления: лицо точеное, как речной камень).

Стилистическая точность учитывает сочетания лексики, фонетики и ритма фразы. Например, если мы пытаемся отобразить шуршащий лес, то использование для этого сибилянтов предпочтительней, чем сонорных и т.д и т.п.

Эта триада – новизна тропа, нетипичность словоупотребления и стилистическая точность – складывается в единственно верные, самые точно-отображающие в ситуации употребления слова. Задача любого писателя прозаика подобрать лексические инструменты, усилить их фонетическим строем и ритмически верно развить.

Для изучения стиля на одной из открытых моделей были выбраны три небольших текста малоизвестного автора, ранжированных по возрасту: ранний, средний и поздний. Анализ этих текстов не был выложен в открытом доступе, автор посчитал нужным сохранить анонимность. Однако мы находим это обстоятельство удачным для данного эксперимента: тексты не входят ни в один из известных ограниченных списков, тем более не принадлежат каноничному корпусу. Прикладываем результаты по расчету коэффициента стиля трех этих рассказов:

РАССКАЗ I (ПОЗДНИЙ)

Новизна тропа: Используется необычная метафора превращения человеческого тела в нечто подобное щупальцам. Новаторство выражено ярко, оценка - 6 баллов.

Нетипичность словоупотребления: Эпитеты и образы оригинальны («выплеснутую изо рта сизую суспензию», «половое дыхание зала»). Оценка - 6 баллов.

Стилистическая точность: Сложные синтаксические конструкции сочетаются с богатой палитрой звукописи и ритмом, подчеркивающих настроение текста. Оценка - 6 баллов.

Количество страниц: приблизительно 3 страницы.

РАССКАЗ II (СРЕДНИЙ)

Новизна тропа: Использование сравнения с мебелью и необычным образом описания пространства, однако метафорическое богатство ограничено. Оценка - 4 балла.

Нетипичность словоупотребления: Выбор лексики прост и традиционен («выпадал из памяти», «старался вспомнить кусок прошедшего вечера»). Оценка - 3 балла.

Стилистическая точность: Простота конструкций снижает общий уровень точности, особенно в плане звукописи и ритма. Оценка - 4 балла.

Количество страниц: приблизительно 2 страницы.

РАССКАЗ III (РАННИЙ)

Новизна тропа: Образ превращения и возвращение к природе выразительны, но традиционные для литературы жанра путешествий сознания. Оценка - 4 балла.

Нетипичность словоупотребления: Использование нестандартных образов и метафор («шёршавость песка», «цветочная тряска»). Оценка - 5 баллов.

Стилистическая точность: Ясность изложения сочетается с умеренным уровнем музыкальности и ритмичности. Оценка - 5 баллов.

Количество страниц: приблизительно 3 страницы.

Расчет коэффициента стиля

Теперь проинтерпретируем полученные результаты. Коэффициент как любая числовая метрика служит лишь для ограничения отбора. Введение числовых границ способно автоматизировать поиск нужного, без постоянства управления и надзора. Так, мы сможем ранжировать критерии отбора и сужать тело корпуса для более глубоких исследований. Применительно к корпусному изучению мы сможем после глубокого изучения подбить остаток, в котором общим ситом, может, и отыщем что-то интересное.

Стилистически первый рассказ является попыткой создания экстремальной языковой системы, которая объясняет логику мира с позиций отличия. Что-то похожее предлагали Платонов (своим языком он нарушил норму употребления советских штампов, что, по одной из интерпретаций, объясняло сломанность той эпохи через язык) и Пинчон (стиль Пинчона похож на соотношения разностей, неочевидность соотнесения которых порождала иной взгляд на вещественность мира). Второй рассказ является почти документальной фиксацией одного дня нескольких героев. Язык их сближен с разговорной речью и стилистические находки в рассказе рассыпаны, не концентрированы. Рассказ стилистически проще, чем первый.

Теперь вернемся к Дальнему изучению. Был проведен небольшой эксперимент: мы запросили модель проверить открытые базы корпусов и на основе их сделать анализ. Однако тестовая модель всегда игнорировала объем корпуса. Попытки проанализировать через открытые модели сколько-нибудь большой объем обрывались из-за постоянного поиска в справочниках, выжимках и укороченных по объему других источниках. Вероятно, подбор и анализ действительно больших данных все еще требует человеческого участия (механическое введение и предоставление модели нужных текстов, во всяком случае, на открытых моделях). Тем не менее, сам метод по выявлению тенденций отличный. Его можно попытаться экстраполировать не на прошедшее, а попытаться использовать для прогноза новой литературы. Попробовать понять современные тенденции и предугадать тренд. Конечно, предопределение популярного не лежит в компетенциях прогнозирующего, однако, предполагать по общему тренду можно.

Затем был проведен другой эксперимент: модели была предложена задача по выявлению тенденций и общих мест в сегменте молодежной премиальной литературы. Под премиальной литературой понимались произведения финалистов и победителей премии «Лицей»: Екатерина Манойло и ее «Отец смотрит на запад», Евфросиния Капустина и ее «Люди, которых нет на карте», Оксана Васякина и ее «Когда мы жили в Сибири». Попытка проанализировать современную премиальную литературу вышла не совсем точной из-за недостаточной натренированности модели, тем не менее, в общих чертах модель смогла охарактеризовать общий тренд.

На сегодняшний день тренд премиальной литературы — роман-травма, где переработка личного травмирующего события является главным основанием для творчества. Это очень своеобразная, зацикленная на самой себе проза, не сообщающая ничего, кроме попыток (и не всегда удачных) осмысления личного травмирующего опыта. Самый показательный ответ, выражающий эстетические особенности подобной прозы (и с нашей точки зрения их несоразмерность статусу премиальной литературы), был дан в качестве наиболее общего и невыразительного совета молодым авторам и совпал с обучающим нарративом большинства писательских мастерских.

Пока попытка изучения дальним чтением с помощью не самых лучших моделей приводит к простому резюмированию объема, но не к его осмыслению. Однако для понимания тренда дальнее чтение отлично подходит. А вот что модели могут уже сейчас на приемлемом уровне — работа с критерием. Там нареканий не нашлось.

Получится ли у нас далеко и глубоко читать, действительно ли это необходимо — вопрос пока открытый. Вероятно, на него мы получим ответ, когда сможем выдвинуть новые, четко сформулированные требования к исследованию. Глубокое чтение поможет нам лучше понять литературу, выявляя, чем закрепленные в каноне произведения эстетически значимее непрочтенных, и одновременно обнажая неочевидные связи в литературном процессе, которые становятся видимыми благодаря большим, но точным сопоставлениям по критерию. Остается лишь вооружиться моделями и устремиться к тому, что скрыто в глубине.

.svg)