В сентябре в рамках Фестиваля обретённых фильмов, проходившего в ГЭС-2, состоялся показ отреставрированной копии фильма «Мой сын». Как и многие другие ленты этого фестиваля, он оказался неожиданной находкой: киноведы обнаружили его в 2008-м году в архиве Музея кино Буэнос-Айреса под названием «Сын другого».

Известно, что были найдены только пять катушек 16-мм пленки с оригинальным фильмом 1928-го года из семи. До 2008-го года фильм Евгения Червякова считался навсегда утраченным в годы Великой Отечественной. Киноведы сразу признали эту находку одним из самых значимых событий в истории российского кино.

Впервые Евгений Червяков (1899-1942) столкнулся с игровым кино как актер. В 1922-м году он, будучи артистом самарского театра, получил путёвку в Государственный техникум кинематографа (ныне ВГИК), где познакомился с именитым режиссёром Владимиром Гардиным. Тот, нанимая студентов-актеров для своего нового остросюжетного фильма, рассказывал, как можно избежать сложных трюков при помощи простых эффектов монтажа. Червяков тогда возразил Гардину, отметив, что кино должно быть правдоподобно[1]. Мастер, пораженный его комментарием, взял Евгения Червякова в ассистенты.

Спустя 3 года Червяков сыграл в его фильме «Золотой запас», где самостоятельно выполнил главный трюк – очень сложный прыжок с мчащегося поезда на спину скачущей лошади. Уже в те годы Червяков задумался о критериях актёрской игры. По его мнению, актер должен уметь делать абсолютно все и делать с безусловной достоверностью, поскольку даже игровое кино не должно приемлить театральной условности. На фоне подобных убеждений неудивительно, что Червякова называли приверженцем и двигателем «актерского кинематографа».

Вскоре после опыта в «Золотом запасе» Червяков сыграл в картине «Поэт и царь», где выступил сразу в трех амплуа: он был соавтором сценария, ассистентом Гардина и актёром главной роли. Владимир Гардин выбрал Червякова как исполнителя роли Пушкина за блеск в его глазах и вдохновение, которого он не мог найти в других актерах[2]. И поскольку примерно в это же время Червяков стал активно влиять на режиссёрское решение фильмов, в которых снимался, уместно сказать, что именно начиная со съёмок «Поэта и царя» стартовала и его карьера как режиссёра.

Евгений Червяков в фильме «Поэт и царь», 1927

Формально же первый режиссёрский опыт Червякова случился в 1928-м году. Правда, спустя 13 лет его кинокарьеру оборвала Великая Отечественная война. В 1941-м году артист написал заявление директору «Ленфильма» с просьбой остаться в Ленинграде и защищать его. В осаждённом городе несколько режиссёров, включая Червякова, создали короткометражную киноновеллу. В августе 1941-го года прошли показы двух «Боевых киносборников»; во второй из них и вошла новелла Червякова «У старой няни», которая стала последним его произведением...

Незадолго до показа этого фильма Червяков вступил в ряды ленинградского ополчения. Он помогал вывести партизанский отряд из боя без потерь, был проводником отряда, ходил на разведку под обстрелом. Хотел прочувствовать всё на своей шкуре, увидеть войну собственными глазами и снять об этом новый фильм. К сожалению, 16-го февраля 1942-го года Червяков, получив звание старшего лейтенанта, был смертельно ранен в бою на подступах к Ленинграду[3].

На данный момент известно только о четырёх уцелевших режиссёрских проектах Червякова из девяти снятых. Это – ранее упомянутый «Поэт и царь», картина «Заключенные», рассказывающая об исправительных лагерях, и две ленты, созданные Червяковым на закате своей жизни (по словам киноведа Петра Багрова, в состоянии запоя[4]) – «Честь» и «Станица Дальняя». На фоне этих работ «Мой сын» заметно выделяется художественными особенностями и затрагиваемой темой о роли матери-одиночки в современном обществе.

***

Завязка фильма происходит очень быстро. «Мой сын» буквально открывается сценой, ставящей под вопрос само его название. Муж Андрей (Геннадий Мичурин) встречает жену в вестибюле роддома. Нежно смотрит на неё и улыбается, желая услышать добрую весть. Жена Ольга (Анна Стэн) отводит взгляд. Они выходят из вестибюля с разным предчувствием, держа в руках скрытого от глаз зрителей запеленованного ребенка.

Ольга откидывает голову, ненадолго отбрасывая строгость с лица, и в отчаянии с закрытыми глазами силится что-то произнести. Преодолевая внутреннюю борьбу, она всё-таки говорит, что сын не от Андрея («Прости… Сын не твой»). После этой ключевой сцены и начинаются метания главных героев: не-отец покидает жену с ребенком, та – берется растить дитя в одиночку.

Поднятая Червяковым тема матери-одиночки была на тот момент отнюдь не новой. За год до «Моего сына» вышла «Третья Мещанская» Абрама Роома, где герои также образуют любовный треугольник (два фронтовых друга соперничают за любовь к одной женщине), и главная героиня Людмила (та самая женщина, чью любовь добиваются) готова самостоятельно воспитать своего ребенка. Но в отличие от «Моего сына» быт в картине Роома явно выражен – в кадре обязательно присутствует какая-нибудь примета, «маркеры» времени, детально воссоздающие облик эпохи на сцене.

Параллельно с этим в 1926-м году Сергей Третьяков написал трехактную пьесу «Хочу ребёнка», в которой главная героиня решила воспитывать ребёнка без мужа. Предполагалось, что в третьем акте будет дискуссия со зрителями о роли женщины и матери-одиночки в обществе. Но, как отметил Наум Клейман, присутствовавший на показе «Моего сына», пьеса не была реализована в 1920-е, поскольку отношение к матерям-одиночкам было резко негативное. Лишь в 1990-м году она была впервые поставлена на сцене московского театра-студии «У Никитских ворот» английским режиссером Робертом Личем.

Впрочем, в отличие от произведений, так или иначе касавшихся темы одиноких матерей, Червяков в «Моём сыне» подступился к ней особенным образом – не прямолинейно перенося «социальные маркеры» феномена на сцену, но выражая их при помощи уникальных для раннего советского экрана выразительных средств.

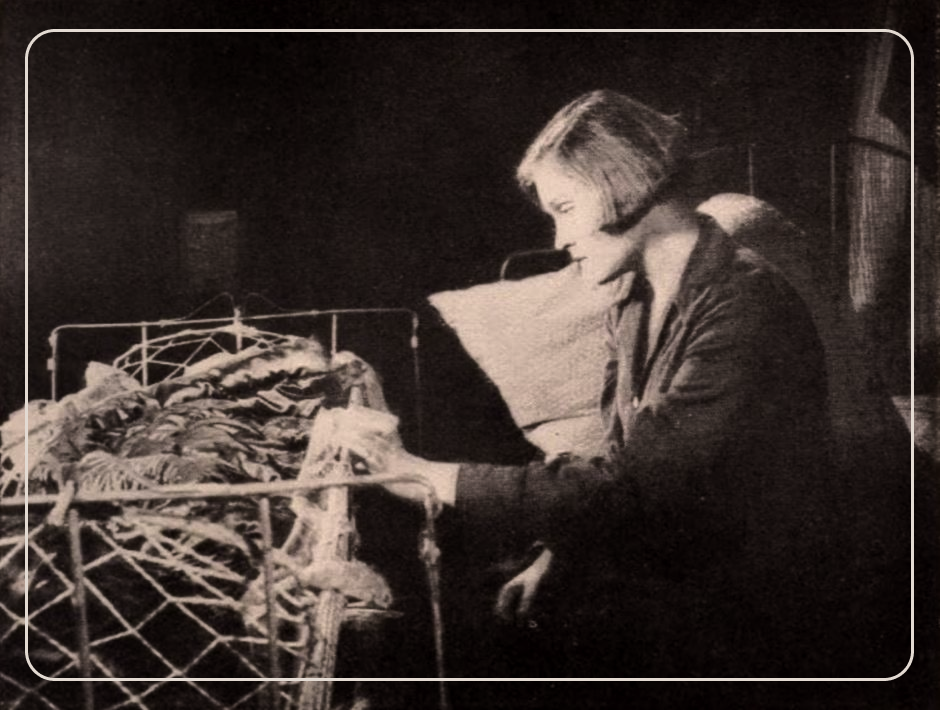

Кадр из фильмы «Мой сын», 1928

В «Моем сыне» Червяков частично смог объединить художественную стилистику немецкого киноэкспрессионизма (с его крупными планами, экзальтированной игрой актеров и саспенсом) с пресыщенным экшен-сценами американским игровым кино.

Одновременно с этим он вставляет в фильм и свойственную авангардизму документальную хронику (в фильме возникают кадры из кинохроники с детьми из детского сада) и даже ломает «четвертую стену» прямым обращением к зрителю: «Любите детей. Заботьтесь о них!» – кричит интертитр, преодолевая барьер, разделяющий два мира – условный и реальный. Кроме того, в фильме заметны авангардные монтажные эксперименты – мультиэкспозиция (будь то в сцене с пожаром или во время прослушивания музыки, которой очаровывается Ольга), а также короткие дубли (сцены с быстрой сменой кадров лиц).

При этом жанрово фильм, заимствуя некоторые приёмы из других направлений, не вписывается ни в одну из активно формировавшихся традиций игрового кинематографа 1920-х.

Да, с одной стороны, он экспрессивен, напоминая по эмоциональному накалу вышедшие в том же году «Страсти Жанны д’Арк» Дрейера, но в то же время показанные на экране трагические лица «Моего сына» настолько выразительно искренни (сразу вспоминается эпизод прощания с неизвестным умершим ребенком), что уводит их от нарочитости и экзальтированности, свойственных раннему европейскому художественному фильму тех лет.

Здесь важно отметить, что в 1927-м году в советский игровой кинематограф вошел новый жанр – «кинопоэма». Именно так Евгений Червяков и охарактеризовал свой первый режиссёрский фильм «Девушка с далекой реки»[5]. В нем лирический стиль Червякова формировался за счёт обращения к выразительным средствам литературы и грамотного перекладывания их на методы постановки игровой ленты. Эмоция у Червякова отвечала за атмосферу и стиль фильма и, что важно, больше иных художественных экранных произведений тех лет раскрывала человеческий характер.

«Мой сын» создан по схожим принципам, но в нем Червяков работает уже на бытовом материале. В нём основной задачей Червякова было показать человеческие страсти без отчётливых примет времени, способных разрушить стилистический лиризм режиссёра (но с сохранением бытовой истории), с упором на психологизм простых людей (а не на «замысловатые трюки монтажа»). Для журнала «Рабочий и театр» Червяков, описывая свой метод режиссуры, писал следующее:

...во что бы то ни стало [нужно] добиться максимальнейшей «производительности» самого неблагодарного, но и самого совершенного «орудия» производства – человеческого лица. На экране вы увидите длиннейшие монологи, споры, диалоги, без единой надписи, передаваемые только соответствующими движениями человеческого лица и тела.[6]

Недаром современники громко называли «Моего сына» открывающим новый жанр «эмоционального», или «лирического» игрового кино.

В ленте Червякова интерьер аскетичен – стены часто показаны пустыми, а редкие предметы быта мало что сообщают о самих героях; из таких «аксессуаров», или примет времени, выделяется лишь люлька, которую качает Ольга, и гробик с младенцем, возникающий как бы в противовес той истории, что разворачивается между Андреем и Ольгой. Именно эта сценическая лаконичность и психологизм вместе с удачным сочетанием разных стилей делают «Моего сына» столь значимой и незаурядной картиной в раннем советском игровом кино, не вписывающейся в рамки «бытовых» фильмов.

К числу таких лент можно отнести, например, «Папиросницу от Моссельпрома» Юрия Желябужского, где при помощи богатой атрибутики отражены советский быт и практики (вроде коробейничества с папиросами или съемок в фотоателье), порой в комедийном ключе. Или, скажем, фильмы 1920-х о периоде НЭПа: «Закройщик из Торжка», «Катька – бумажный ранет», «Дом на Трубной». Наконец, примером такого «бытового» фильма является и ранее упомянутая «Третья Мещанская».

Действие этих лент было неизбежно сопряжено с характерными для 1920-х годов социальными явлениями. «Мой сын», стремясь к лиризму, чистой поэтичности, отталкивается от социального контекста и маркеров времени, сохраняя пунктирную проблему материнского воспитания, но переводит её главным образом в личную трагедию семьи. Неспроста критик Б. Алперс отмечал умение Червяковым «выхолащивать социальное содержание темы» и переводить её в план «лирических изъяснений»[7].

Фильм «Мой сын» заполняет одну из лакун, образовавшихся в нелёгкой истории советского игрового кинематографа и вместе с тем проясняет потенциал фигуры, стоящей за ней. Оставшись с открытым финалом, фильм Червякова оставляет киноведам и открытый вопрос к отечественной истории кино – кто знает, сколько ещё будет найдено таких же уникальных по своему стилистическому и методологическлму решению картин, которые вернутся к нам из забытья...

.svg)